「七五三」いつ・何する?お参りの流れ&マナーを知ろう!

お子様の成長をお祝いする節目の行事「七五三」。なんとなく知っているつもりでいたけれど、いざ自分が行う立場になると、意外と知らないことだらけ…という方も多いのでは? 七五三の知っておきたい常識&マナーをきっちり理解して、記憶と記録に残る楽しくて華やかなハレの日にしましょう!

- 目次

-

- 【七五三の基本】お祝いする年齢は地域によって違いあり

- 女の子と男の子、それぞれ何歳でお祝いする?

- 七五三のお参りは数え年or満年齢?早生まれは?

- 神社で祈祷後にいただく「千歳飴」の由来は?

- 【七五三の準備①服装】年齢にあわせて和装と洋装を選ぼう

- 人気は和装!七五三の着物の選び方

- 着物は購入とレンタルのどちらがいい?

- 父親と母親は何を着る?大人の服装選び

- 【七五三の準備②費用】準備や祈祷でいくらかかるか知っておこう

- 初穂料の相場とのし袋の書き方は?

- お参りの後、ご家族でそろって食事会も

- 七五三にかかる費用の目安はどれぐらい?

- 七五三のお祝いをいただいた!お返しは必要?

- 【七五三の流れ】当日のスケジュール&参拝の仕方をおさらい!

- 七五三でお参りする場所を決める

- 参拝の仕方 ①神社の鳥居~参道

- 参拝の仕方 ②手水舎での作法

- 参拝の仕方 ③鈴と賽銭の作法

- 参拝の仕方 ④神前での手順は“二礼二拍手一礼”

- 【七五三の記念撮影】ご家族そろって写真を撮ろう

- 【フォトスタジオ】着付け代なども込みで費用を抑えられる

- 【出張撮影サービス】お参りの写真もたくさん撮ってもらえる

【七五三の基本】お祝いする年齢は地域によって違いあり

「七五三」とはその名の通り、お子様の7歳、5歳、3歳の節目に、健やかな成長をお祝いする日本の伝統的な行事です。

女の子は3歳と7歳、男の子は5歳を迎えた年に神社にお参りするのが一般的な七五三とされています。

もともとは、毎年11月15日に神社へお参りすることが一般的でしたが、近年では混雑するのを避けるため、時期をずらして10月中旬から11月下旬ぐらいまでの間に参拝されるご家族も多くなっています。

厳密な決まりはありませんので、ご家族の状況を踏まえ、落ち着いてお参りできる時期を選ぶようにしましょう。

女の子と男の子、それぞれ何歳でお祝いする?

女の子と男の子で、お祝いする年齢に違いがあると書きましたが、実は、地域によって慣習に差があり、「男の子は、3歳と5歳の2回お祝いする」、「男の子も女の子も3回お祝いする」などさまざま。

お子様の節目の行事やしきたりを大切にする地域もあるため、七五三のお参りはいつするのがよいのか、ご両親や周りのママ友、お近くの神社に相談しておくと安心です!

七五三のお参りは数え年or満年齢?早生まれは?

日本では古くから、生まれた日に関係なく、生まれた年を1歳とし、元旦を迎えるたびに1歳重ねていく「数え年」で年齢が数えられてきました。

現在では、生まれた年を0歳とし翌年の誕生日を迎えるごとに1歳重ねていく「満年齢」で数えるケースが一般的。そのため、七五三も、数え年から満年齢で祝うご家族も多いようです。

どちらの年でお祝いをしてもよいとされているため、あまり気にすることはありません。たとえば、早生まれのお子様が3歳のお祝いをする場合、体も小さく、負担を考慮して、満年齢でお祝いするというご家族もいらっしゃるようです。

また、年齢の異なる兄弟姉妹がいる場合は、上の子は数え年、下の子は満年齢で一緒にお祝いするといった工夫をされることもあるようです。兄妹姉妹で、ハレ着をそろえてご家族で記念写真を撮るのは忘れられない想い出に!

神社で祈祷後にいただく「千歳飴」の由来は?

七五三と言えば、「千歳飴(ちとせあめ)」がつきもの。紅白の千歳飴の入った袋を持つお子様の姿は、七五三ならではの微笑ましい光景です。

千歳とは“千年”のこと。長い棒状の千歳飴には、「長く健やかに生きられますように」との願いが込められています。

千歳飴は、七五三のお参りに行った神社で祈祷する際の受付時、あるいは祈祷後にいただけることが多いようです。神社によっては、千歳飴の用意がない場合もありますので、お子様が楽しみにしているようであれば、神社に確認しておきましょう。また、記念撮影をフォトスタジオでされる場合は、そこでいただくこともあるようです。

【七五三の準備①服装】年齢にあわせて和装と洋装を選ぼう

人気は和装!七五三の着物の選び方

七五三の衣裳でよく選ばれるのは「着物」で、和装にあわせて足元は草履になります。ただし、神社は砂利道や石畳も多いため、慣れない草履では歩きにくく疲れてしまうため、移動の際は、普段履きなれた靴がおすすめです。

【女の子の場合】3歳のときはお子様の負担にならないよう、晴れ着に帯は結ばず、袖なしの襟がついた「被布(ひふ)」を羽織らせます。7歳のときは、サイズにあわせて肩上げ、身上げした振袖を着ます。丸帯をしっかり結び、帯締めは大人と同じ組紐か「丸ぐけ」を身につけます。

【男の子の場合】正装は「羽織袴(はおりはかま)」になりますが、3歳のときはお宮参りの際の「初着(うぶぎ)」を体のサイズにあわせて肩上げなど仕立て直しをして使用することが多いようです。5歳のときは、背中に家紋を入れた紋付羽織袴を着るのが正装とされていますが、レンタル衣裳などでは家紋が入っていないため、羽織は必ずしも紋付である必要はありません。

和装が人気ですが、もちろん洋装でもOK。最近では、入園式や入学式と兼用できる洋装を選ぶご家族も増えています。女の子ならワンピース、男の子ならシャツに蝶ネクタイなど、フォーマルなデザインや華美にならないデザインの洋装を選びましょう。

着物は購入とレンタルのどちらがいい?

七五三の衣裳は購入するのかレンタルで済ませるのか迷うところですよね。最近の傾向としては、着物を着る機会が少ないこともあり、レンタルが多いようです。

特にこだわりがなければ、まずはレンタルすることを前提に衣裳を選んでみてはいかがでしょうか。

ただし、先輩ママの体験談を聞いてみると、「いざ七五三の当日を迎えると子供が着物を着るのを嫌がり、泣き出してしまって大変でした」といった声もあります。初めての七五三となる3歳のときは着物に着慣れていないこともあり、ぐずってしまうことも…。

レンタルの場合、前もって着物に慣れさせるといったこともできないため、七五三のカタログをお子様に見せてワクワク感を演出してあげるなどして、少しでも着物に馴染めるように工夫してみましょう。

また「レンタルした着物を汚してしまった!」などの失敗談もちらほら。雨の日など、天気が崩れたときのために、着物や袴の裾をあげて汚れ防止になる洗濯バサミやクリップをバッグに入れておくと便利です。

もちろん、思い切って購入するのも選択のひとつ!

着物というと高価なイメージを持ちがちですが、最近ではオンラインショップなどで、「想像よりも安くてステキな着物が買えました!」という声もあり、検討の余地は十分にありそうです。

父親と母親は何を着る?大人の服装選び

親御様の服装については、お父様は、落ち着いたダークカラーのスーツが一般的です。お子様にあわせて和装にする場合は、黒や紺、グレーを基調に、落ち着いた色合いの羽織と袴がおすすめです。

お母様の服装も同様に洋装と和装があります。洋装の場合は、華美にならないデザインのワンピースやスーツを。

和装の場合は、明るい色の略礼装の訪問着や色無地、付け下げなどが適しています。七五三の主役はお子様なので、お子様に華を添えるような服装を心掛けましょう。

【七五三の準備②費用】準備や祈祷でいくらかかるか知っておこう

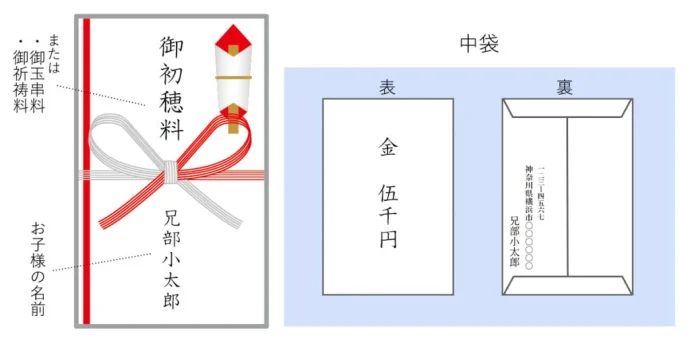

初穂料の相場とのし袋の書き方は?

神社やお寺で七五三の祈祷を受ける場合、一般的に「初穂料(はつほりょう)」と呼ばれる謝礼をお渡しします。

初穂料として包む金額の相場は、5,000円~10,000円程度。場所によっては金額をあらかじめ決めているところもあるため、事前に確認しておくと安心です。

初穂料を渡す際には、のし袋に包んでお渡しするのがマナー。その際、水引は「花結び(蝶結び)」のものを選びましょう。

のし袋の書き方ですが、上の中央部分には「御初穂料」「御玉串料」「御祈祷料」のいずれかを記入し、下にはご祈祷を受ける子供の名前をフルネームで記入します。初穂料は、神社の受付でご祈祷の申し込みをする際に渡しましょう。

お参りの後、ご家族でそろって食事会も

七五三のお参り後に、食事会をされるご家族も多いようです。必ずしなければいけないものではありませんが、「七五三のお参りに両親を呼ぶので、一緒に食事会もしたい」という意見も多いようです。

ご両親をご招待する場合、ある程度ご夫婦で決めてから場所などを相談するのがスムーズに進めるコツ。せっかくの機会なので、みなさんでお子様の成長をお祝いしながら、ご家族の絆が深まるような食事会にしたいですよね。

七五三にかかる費用の目安はどれぐらい?

七五三でかかる費用は、主に「衣裳代」「着付け・ヘアメイク代」「初穂料」「写真撮影代」「食事代」の5つ。

一概に言えないところもありますが、全体の費用は、七五三の詳細を決めていくなかで具体的に見えてくるでしょう。何を優先してどの部分にお金をかけるかによって費用も大きく変わってきますが、目安としては、総額で40,000~70,000円程度が多いようです。

七五三のお祝いをいただいた!お返しは必要?

七五三のお祝いをいただいたら、お返しはどうしたらよいか悩むところですよね。でも、七五三はあくまでお子様の成長を身内で祝う行事。基本的には、お返しの必要はありません。

もし、お祝いをいただいた方への御礼や感謝の気持ちを伝えるなら、祖父母やご親戚であれば、お食事に招待しておもてなしをするのもよいでしょう。

それが難しい場合、または、親しい方や遠方の方からお祝いをいただいた場合などは、心ばかりの品物を「内祝い」として贈りましょう。

金額の目安は、お祝いでいただいた額の3分の1から半分程度。あまり気を遣わせず気軽に受け取れる菓子折りなどの消耗品がおすすめです。

【七五三の流れ】当日のスケジュール&参拝の仕方をおさらい!

七五三でお参りする場所を決める

七五三のお参りは、どこでお参りするのかあらかじめ決めておきましょう。住んでいる場所の近くにある神社(氏神様)でお参りすることが多いですが、少し遠くても有名な神社でお参りするケースも増えています。

ただ、お子様にとって慣れない衣裳を身に着けたり、長距離の移動までの間で疲れてしまったりすることも。お子様が小さいときは特に、なるべくご自宅からあまり遠くない神社がおすすめです。

神社で祈祷を受ける場合は、予約が必要な場合もあるので事前に確認を。また、神社だけでなく、お寺でも七五三のお参りができるところは数多くあります。ご家族、ご親戚など一緒にお祝いをされる皆様が気持ちよくお参りできる場所を選びましょう。

参拝の仕方 ①神社の鳥居~参道

鳥居の先は神聖な場所になります。まずは服装の乱れを整えましょう。

鳥居から社殿にいたる参道の真ん中は神様の通り道になります。鳥居の前に来たら、正面を避けて左右のどちらかに寄り、一礼をしてから鳥居をくぐりましょう。

鳥居をくぐるときは、左側にいるときは左足から、右側にいるときは右足から参道に入ります。参道を歩くときも、真ん中を避けて歩くのがマナーです。左端か右端を、大声で騒いだりせず、落ち着いて歩くようにしましょう。

参拝の仕方 ②手水舎での作法

神社の参道脇には「手水舎(ちょうずや、てみずや)」と呼ばれる心身を清める場所があります。

一般的な作法は、まず、右手で柄杓を取り、水を汲んで左手にかけて清めます。次に左手に柄杓を持ち替えて右手を清めます。もう一度右手に持ち替えて左手に水をため、口に水をふくんで、清めます。そして、口をつけた左手を洗い、最後に柄杓を立てて残った水で柄杓の柄を洗います。このとき柄杓に直接口をつけないよう注意しましょう。

※現在、感染症対策の一環で、手水舎に柄杓がない神社もあります。参拝した神社やお寺の決まりに沿って参拝をしましょう。

参拝の仕方 ③鈴と賽銭の作法

お参りする場所を「拝殿(はいでん)」と言います。拝殿の前まで進んだら、まず軽くお辞儀をしましょう。

拝殿の前に立つと目の前には鈴とお賽銭箱がありますが、鈴を鳴らすタイミングとお賽銭を入れる順序に厳密な決まりはなく、どちらが先でもいいようです。

鈴を鳴らすときは、鈴からぶら下がっている鈴緒(すずお)と呼ばれる麻の縄状の紐をやさしく振り、鳴らすようにしましょう。清らかな鈴の音により、心身の邪気を祓うと言われています。

次にお賽銭のマナーですが、お賽銭は神様へのお礼や感謝の気持ちを表すためのお供え物です。お賽銭は大きな音を立てるように投げ入れるのではなく、滑り込ませるようにそっと入れます。

混雑していてお賽銭箱から離れている場合でも、できる限りお賽銭箱に近づくように心掛けましょう。

参拝の仕方 ④神前での手順は“二礼二拍手一礼”

神社での参拝は、一般的には二礼二拍手一礼で行います。二礼二拍手一礼の正式な手順は次の通りです。

【二礼】まず、神前に向かって2回90度の深いお辞儀をします。これは神様への敬意を表しています。

【二拍手】次に胸の高さで手のひらをあわせ、右手をやや引いてずらしてから、2回拍手します。両手をあわせない理由は、神様より一歩下がることで、神を敬う心を表していると言われています。

【一礼】両手の指先をそろえてお祈りをします。終わったら、ゆっくりと手をおろし最後にもう一度深くお辞儀をします。

【七五三の記念撮影】ご家族そろって写真を撮ろう

七五三の費用の部分で触れましたが、「記念撮影」も七五三の大切なイベントのひとつ!最近は、お参りはせずとも記念撮影だけは行うというご家族もいらっしゃるようです。

七五三の記念写真は、フォトスタジオでの撮影が人気。また、お子様やご家族の記念写真をプロカメラマンが出張で撮影してくれる“出張撮影”を利用する方も増えてきました。それぞれのメリットを把握して、自分にぴったりの七五三の撮影手段を見つけましょう!

【フォトスタジオ】着付け代なども込みで費用を抑えられる

基本的に、屋内でのスタジオ撮影となります。最大の利点は豊富な衣裳がスタジオに用意されている点。豊富な衣裳の中から選ぶことができるのは魅力的ですよね。

また、着付けやヘアメイクも撮影料に含まれるのも嬉しいポイント。お参り用の衣裳のレンタルもできる場合が多く、七五三に必要なことを1カ所で行えるのはラクチン!

ただし、注意も必要です。スタジオでの撮影は、慣れない屋内空間や大きなカメラ機材での撮影に、お子様が緊張してしまってうまく笑顔が作れなかったり、嫌がったり飽きてしまったりで、思うような写真が撮れなかったりといったことも。

当日の撮影は避けて、お参りの日より前に済ます前撮りや、お参りのあとに行う後撮りを検討してみても。時間に追われて慌てることがないので、当日に比べると子供が疲れてぐずることなく、リラックスした状態で撮影しやすくなります。

【出張撮影サービス】お参りの写真もたくさん撮ってもらえる

カメラマンにお願いして撮影をしてもらえる出張撮影。好きな場所で撮影できるため、実際にお参りする神社での記念写真はもちろん、自然なカットを数多く撮れることが魅力です。

また、プリントされた写真1枚単位で購入するフォトスタジオとは違って、一般的にはすべてのカットの画像データをもらうことができます。

一方で衣裳レンタルや着付け、ヘアメイク代は含まれないため、衣裳は別業者からレンタルして、着付けとヘアメイクは美容院を予約するといった手配と費用が別途必要になります。

七五三の常識&マナーをきっちり理解することで、不安な気持ちも和らいで、前向きに準備を進めることができるはず。

お子様の健やかな成長に感謝し、笑顔でお祝いできるような素敵な七五三を迎えてください。おふたりにとってはもちろん、お子様が大きくなって想い返したとき、ご家族の笑顔が思い浮かぶような一日になりますように…!

- この記事を書いた人

-

ライター H.A

幼少から大学までクラシックピアノを学び、表現することや芸術が好き。現在2歳の息子の子育てに奮闘しながら、フリーのライターとしても活動中。老後の夢は夫婦でパン屋を開くこと。