【結婚式のお車代&お礼】封筒の書き方&選び方・金額の相場と渡し方のマナー

結婚式当日、ご新郎ご新婦に代わって列席者の対応をしてくれたり、結婚式を盛り上げてくれたりするご友人やゲストの皆様に、忘れないよう用意しておきたいのが「お車代」や「お礼」。

結婚式のゲストに関わるお金のマナーなので、知らないままで過ごしてしまって、ゲストに気を遣わせてしまうことも…。では、「お車代」とは一体どんなものなのでしょうか。

- 目次

-

- 「お車代」とは?結婚式でなぜ必要?

- 「お車代」は誰が渡す?タイミングと渡し方

- 交通費・宿泊費の「お車代」の負担額は?

- 「お車代」と「お礼」「心付け」の違い

- 「お車代」や「お礼」の封筒の書き方(表書き)

- 「お車代」と「お礼」を渡す相手と金額相場

- 恩師や上司などの主賓スピーチ・乾杯挨拶をお願いするゲスト

- 遠方から出席してくれるご親戚・ご友人ゲスト

- 受付をしてくれたご友人ゲスト

- 司会をしてくれたご友人ゲスト

- スピーチ・ 余興をしてくれたご友人ゲスト

- フラワーガールやリングボーイの子供ゲスト

- 金額にあわせてご祝儀袋とポチ袋(封筒)で分ける

- 「お車代」は「ご祝儀袋」に入れる

- 「お礼」は「ご祝儀袋」か「ポチ袋」に入れる

- 「心付け」は「ポチ袋」に入れる

- ご祝儀袋の水引は「蝶結び」はNG!

- お金の正しい入れ方は?新札じゃなくてもOK?

「お車代」とは?結婚式でなぜ必要?

結婚式の「お車代」には、「主賓に渡すお礼」と「遠方ゲストの交通費」の2つがあります。

まず、主賓や乾杯の挨拶をしてもらうゲストにご新郎ご新婦がそれぞれ依頼をします。つまり、“特別なゲスト”。そのため、特別なゲストには交通費=「お車代」という名目で、お礼(お金)を渡すのが一般的なマナーです。

そして、遠方から列席してくれるご親族やご友人の交通費や宿泊費を「お車代」として渡す場合があります。

ただしこちらは、遠方から出席するゲストの結婚式に、おふたりが出席することもあるのであれば、“お互い様”ということでお車代を出さないことも。地域によって異なる場合があるので、ご親戚やご友人との関係にあわせて臨機応変に対応しましょう。

「お車代」は誰が渡す?タイミングと渡し方

「お車代」は、結婚式の前後にご新郎ご新婦から渡すこともありますが、ほとんどの場合、受付時に親御様、もしくは受付の係から渡してもらいます。

主賓・乾杯挨拶のゲストには、依頼した側(ご新郎ご新婦)の親御様が渡します。ご親族には親御様が、ご友人は親御様か受付の係から、他のゲストに目立たないよう渡してもらいましょう。

お車代は相手によって金額が異なります。お車代のご祝儀袋には、基本的に相手の名前を書かないため、間違えないよう付箋をしっかり貼っておくこともポイント。渡し忘れのないようにリストを作っておくと便利です。

交通費・宿泊費の「お車代」の負担額は?

交通費を「お車代」として渡す場合、ゲストに交通費(+宿泊費)を聞くのは失礼にあたるため、ご新郎ご新婦で調べて、結婚式の時期に最も高い交通費分のお金を入れるのが一般的と言われています。

交通費・宿泊費を現金で渡す以外に、交通チケットをおふたりが手配して前もって送る、というのでも問題はありません。

しかしながら、結婚式では多額の費用がかかっているうえに、ゲストの交通費と宿泊費を全額…となるとおふたりの負担も大きくなり、ゲストにも気を遣わせてしまうことも。

先輩カップルに聞くと、ご親戚やご友人の場合は「一部を負担した」という声も多いようです。ゲストによって金額に大きく差が出ないよう、「交通費が1万円以上かかる場合は渡す」など境界線を決めておきましょう。

「お車代」と「お礼」「心付け」の違い

結婚式では「お車代」以外にも、「お礼」と「心付け」があります。

主賓や乾杯の挨拶をお願いするゲストや遠方からのゲストに渡すのは「お車代」、司会・受付・スピーチ・余興を担当してくれたゲストには「お礼」という名目になり、頼んだ役割に応じた金額を包みます。

また、「心付け」は、会場スタッフ・ヘアメイク・カメラマンなど当日担当してくれたスタッフに渡す際の名目に使われることが多いですが、こちらは必ず渡さなければいけないものではない、ということも覚えておきましょう。

「お車代」や「お礼」の封筒の書き方(表書き)

「お車代」は、表書きの名目(水引の上に書かれている文字)が「御車代」か「御車料」、「御礼」と書かれているものを使用します。

そして、「お礼」で渡すものは、「御礼」か「寿」を選びます。手書きの場合も同様に。

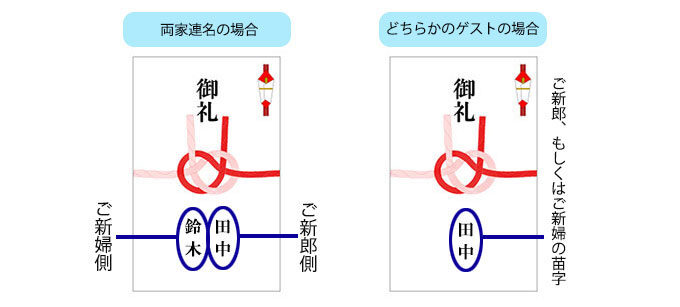

水引の下には、そのゲストを招待した側(ご新郎ご新婦のどちらか)の苗字を書きます。もし、おふたりがお世話になっている相手であれば、ご新郎の苗字(右側)とご新婦の苗字(左側)を並べて書きましょう。

「お車代」と「お礼」を渡す相手と金額相場

結婚式で渡す謝礼から、「お車代」と「お礼」を渡す相手と金額相場をそれぞれまとめてみました。地域や関係性によって金額に違いもあったり、渡す必要がない場合もあったりしますが、一般的なマナーとして覚えておくと安心です。

| 渡す相手 | 金額の相場 |

|---|---|

| 恩師や上司などの主賓スピーチ・乾杯挨拶をお願いするゲスト | 1~3万円 |

| 遠方から出席してくれるご親戚・ご友人ゲスト | 交通費+宿泊費の全額負担、もしくは一部負担 |

| 受付をしてくれたご友人ゲスト | 3,000~5,000円 |

| 司会をしてくれたご友人ゲスト | 1~3万円 |

| スピーチ・ 余興をしてくれたご友人ゲスト | 3,000~5,000円 |

| フラワーガールやリングボーイの子供ゲスト | 1,000~3,000円 |

恩師や上司などの主賓スピーチ・乾杯挨拶をお願いするゲスト

【表書き】御車代、御車料、御礼など

【金額】1~3万円

【いつ・誰が渡す?】迎賓時(受付時)、もしくは披露宴の歓談中に、お願いをした側の親御様がご新郎ご新婦の代わりに渡します。もし遠方から来ていただく場合は、交通費+宿泊費の全額(もしくは半額/ただし1万円以上)を上乗せします。また、当日ご祝儀をいただいた場合も、上乗せしてお渡しします。

遠方から出席してくれるご親戚・ご友人ゲスト

【表書き】御車代、御車料など

【金額】交通費+宿泊費の全額負担、もしくは一部負担

【いつ・誰が渡す?】受付時、受付の係から、もしくは同タイミングでおふたりの親御様から渡してもらいます。

受付をしてくれたご友人ゲスト

【表書き】御礼、寿など

【金額】3,000~5,000円(もしくは同額程度の品物でも可)

【いつ・誰が渡す?】受付が始まる前、ご新郎側とご新婦側の親御様がそれぞれに渡します。

司会をしてくれたご友人ゲスト

【表書き】御礼、寿など

【金額】1~3万円

【いつ・誰が渡す?】披露宴の前、もしくは終了後にご新郎ご新婦どちらかの親御様から。

スピーチ・ 余興をしてくれたご友人ゲスト

【表書き】御礼、寿など

【金額】3,000~5,000円(もしくは同額程度の品物でも可)

【いつ・誰が渡す?】披露宴終了後にご新郎ご新婦、もしくは頼んだ側の親御様から。

フラワーガールやリングボーイの子供ゲスト

【表書き】御礼、寿など

【金額】1,000~3,000円、または同額程度のお菓子やおもちゃ

【いつ・誰が渡す?】披露宴終了後にご新郎ご新婦、もしくは頼んだ側の親御様から。

金額にあわせてご祝儀袋とポチ袋(封筒)で分ける

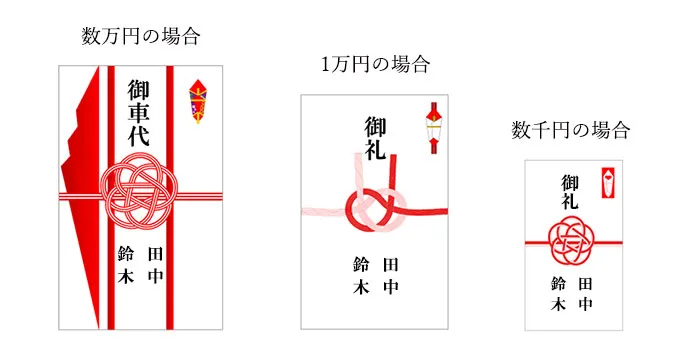

「お車代」や「お礼」を渡す際の袋は、渡す相手と金額によって変わってきます。簡単に言うと、金額が高くなるにつれてご祝儀袋も豪華になります。

「お車代」は「ご祝儀袋」に入れる

お車代は、数万円の場合は「水引やのしがついたご祝儀袋」、1万円は「水引やのしが印刷されたご祝儀袋」を使います。豪華なご祝儀袋を使うことが多いですが、金額にあわせてポチ袋を使っても問題ありません。

「お礼」は「ご祝儀袋」か「ポチ袋」に入れる

1万円以下、数千円の場合は「ポチ袋」がおすすめ。お礼の場合でも、1万円を包むのであれば「水引やのしが印刷されたご祝儀袋」を使ってもOKです。

「心付け」は「ポチ袋」に入れる

会場スタッフなどに渡す心付けは、ポチ袋を使いましょう。ゲストに渡すものより、少しカジュアルなデザインの封筒にして、簡単なメッセージを添えても◎。

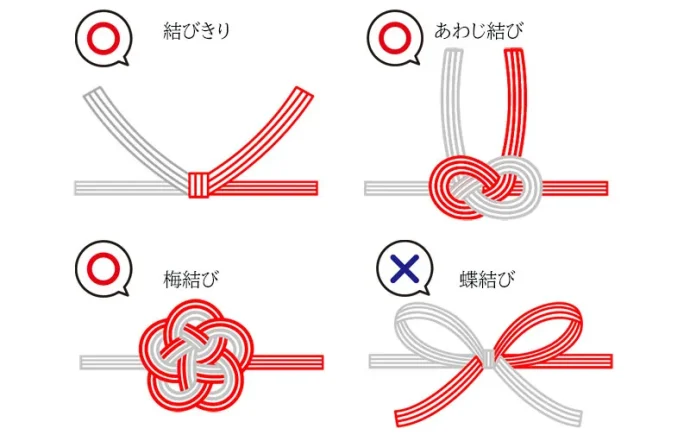

ご祝儀袋の水引は「蝶結び」はNG!

ご祝儀袋の水引は「蝶結び」ではなく、「結びきり」や「あわじ結び」「梅結び」といった、一度結ぶとほどけないタイプを使います。用意する際は間違えないように注意しましょう。

「お車代」と「お礼」の準備に関するマナー

お金の正しい入れ方は?新札じゃなくてもOK?

いざという時に「どうだった?」と迷うことが多い、ご祝儀袋に入れるお金の向き。そして、渡すお金は「手元にある一番キレイなお札でもいい?」といった“新札”に関する疑問。

まず、ご祝儀袋の正しいお金の入れ方は、ご祝儀袋の表とお札の表(人物の肖像画が描かれている面)をあわせ、お札の人物が描かれている側が上になるように入れます。

ポチ袋の場合は、人物の肖像画が描かれている面を上にして、左側→右側の順で折り畳み、三つ折りにして入れましょう。

そして、入れるお金は必ず“新札”で用意をします。銀行で新札に交換ができますが、一度にできる枚数は限られているため、数回行かなければいけないことも考えて余裕をもって準備を。

当日お渡しそびれてしまった場合は、結婚式後、なるべく早めに、郵送もしくは直接渡しに行くことも忘れずに。

この2つは、ゲストとして結婚式に招かれた際にも使える一般的なマナー。覚えておくと安心です。

「お車代」や「お礼」を渡す相手をみると、結婚式は、あらためてたくさんの方のサポートで成り立っていることが分かります。ここで挙げた金額はあくまで目安として、実際の金額などを決める際は、ゲストとの関係や地域のしきたりにあわせて考えていきましょう。

\アニヴェルセルの見学はこちら!/

※記事内容を最新情報に更新しました(2023.11.8)

- この記事を書いた人

-

ライター さとう

女性誌WEBサイトのエディター&ライターを経て、フリーに。現在は、美容やライフスタイルを中心に女性向けの記事のインタビューも担当。