神前式の流れと費用!神社だけでなく結婚式場でもできる?

神前式は、神道のしきたりに沿って行う日本伝統の挙式スタイルです。厳粛な雰囲気を感じられるので、格式の高い結婚式を挙げたい場合におすすめですが、マナーやルールが分からないというご新郎ご新婦もいるでしょう。

そこで今回は神前式について、魅力や基本的な流れ、衣装、注意点などを解説します。日本ならではの奥ゆかしさを味わいたいというご新郎ご新婦は、ぜひチェックしてくださいね。

- 目次

-

- 神前式とは?

- 神前式はどこであげられる?

- 神前式の費用。玉串料とは?

- 神前式の流れ・作法

- 神前式の衣装

- 白無垢

- 色打掛

- 引き振袖

- 紋付き羽織袴(男性)

- 神前式の髪型

- 文金高島田

- 綿帽子

- 角隠し

- 洋髪

- 神前式を挙げる際の確認事項

- 友人も参列できるか

- 写真撮影は可能か

- 列席者の服装

- 神前式は結婚式場の提携神社でもできる!

神前式とは?

神前式は日本古来の神々に結婚の誓いを立てる、日本ならではの挙式スタイル。その始まりは1900(明治33)年、大正天皇が日比谷大神宮で挙げた結婚式だといわれています。それまでは、ご新郎の自宅に身内や親戚が集まり、床の間に祀られた神様の前で行っていました。現在のような形式の神前式が広まったのは、第二次世界大戦後のことです。

神前式では、神主による「三献の儀(三々九度)」や「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」、雅楽にあわせた巫女舞などを行い、夫婦の契りを結びます。日本の伝統をふんだんに感じることができるので、厳かで格式の高い結婚式を望むカップルに人気です。両家の家族にも喜んでもらえるでしょう。

神前式に似た言葉に人前式(じんぜんしき)がありますが、人前式は宗教にかかわらず、ゲストに向けて結婚の誓いを立てる結婚式です。ちなみに、キリスト教の神に結婚の誓いを立てるチャペルでの挙式は、教会式ともいいます。

神前式はどこであげられる?

神前式は本来、神社で行われていた挙式なので、現在でも神社で行うことが一般的。しかし、現在はホテルや結婚式場内に設けられた神殿でも行うことができます。神前結婚式創始の神社といわれている東京大神宮など、歴史ある神社や有名人が神前式を挙げた神社は、人気が高い神社としてよく知られています。

ホテルや専門式場の神殿を利用すれば、その後披露宴会場へスムーズに移動できるため、ゲストへの負担が軽くなるといったメリットがあります。しかし、厳かさや趣があるのは、やはり歴史や文化の重みを感じられる神社。「ゼクシィ結婚トレンド調査2021」によると、約半数のカップルが神社を選んでいます。

神前式を行う神社の中には、人数の制限や友人の参列をNGとする神社があるため、これらの点を事前に調べておきましょう。また、神殿がない結婚式場でも、提携の神社で挙げることができる結婚式場もあります。この場合、挙式後は披露宴会場への移動の手配までしてくれるため便利です。

神前式の費用。玉串料とは?

「ゼクシィ結婚トレンド調査2021」によると、神前式にかかった費用は、首都圏を例にとると平均35.7万円です。しかし、内訳は10万円未満から40万円以上までと幅広く、神社や結婚式場によって差があることが分かります。

また、神社で神前式を行う場合は、挙式の謝礼として別途「初穂料(玉串料)」を納める必要があり、相場は5万~10万です。ただし、格式の高い神社の場合はこれよりも高くなることも。会場によっては挙式料に初穂料が含まれている場合があるので、事前に確認しましょう。

神前式の流れ・作法

神前式は、神主が斎主として式を執り行います。要する時間は、入退場をあわせて30分程度。基本的には神道の信仰にかかわらず、誰でも挙げることができます。

神前式には作法があり、決められた順序に沿って執り行いますが、聞き慣れない難しい言葉や読み方がたくさん出てくるので、特に初めての人は流れがうまく掴めないでしょう。ここでは神前式の基本の流れについて、簡単に説明します。

1.参進の儀(さんしんのぎ)

手水で清めた後、結婚の儀を告げる雅楽の調べとともに、新郎新婦・両家親・親族の順に並んだ「花嫁行列」が本殿・御社殿まで進みます。

2.入場

斎主・新郎新婦・仲人・親・親族が神殿に入場。神社では楽人(雅楽の演奏者)が先頭に立ちます。神前に向かって右側に新郎、左側に新婦が座ります。

3.修祓の儀(しゅうばつのぎ)

修祓とは、罪の穢れを祓い心身を清めること。一同起立し、斎主が祓詞(はらいことば)を述べた後、全員清めのお祓いを受けます。

4.祝詞奏上(のりとそうじょう)

斎主が神前にておふたりの結婚を報告し、幸せが永遠に続くよう祈ります。

5.三献の儀(さんけんのぎ)

新郎新婦が、大中小3つの盃で交互にお神酒をいただき、永遠の契りを結びます。三回に分けて三杯の御神酒を飲むことから「三々九度」と呼ばれます。

6.神楽奉納(かぐらほうのう)

巫女が神楽にあわせて舞を奉納し、新郎新婦、参列者一同に福を授けます。

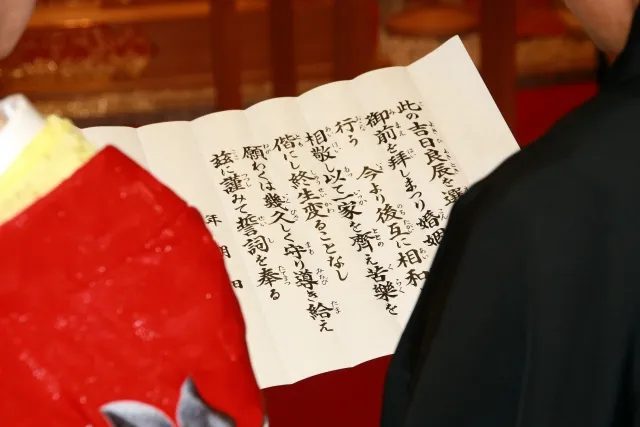

7.誓詞奏上(せいしそうじょう)

新郎新婦が神前にて、誓いの言葉を読み上げます。

8.玉串奉奠(たまぐしほうてん)

「玉串」とは、榊の枝に紙垂(しで)が付いたもので、神様と人の心をつなぐ役割があります。新郎新婦が神前に玉串を捧げたあと、仲人夫妻、両家代表と続きます。

9.指輪交換

結婚指輪の交換をします。

10.親族杯の儀(しんぞくはいのぎ)

両家の親をはじめ両家の親族が、巫女に注がれたお神酒を順にいただきます。全員が起立してお神酒を飲み干すことで、両家が親族の契りを交わします。

11.斎主挨拶(さいしゅあいさつ)

斎主が、結婚の儀が滞りなく行われ、終了したことを報告します。

12.退場

全員が退場します。

神前式の衣装

ご新婦の和装としては白無垢がよく選ばれますが、色打ち掛けや黒引き振り袖などでも問題ありません。ご新郎の正装は、紋付き羽織袴が一般的です。ここではよく着られる神前式の衣装を紹介します。

白無垢

白無垢は、最も格式の高いご新婦の礼装です。室町時代から最も格の高い衣装として、身分の高い女性の間で着られていました。現在では、中に着る掛け下も上に羽織る打ち掛けも、白色の婚礼用の和装として着られていますが、生成りや素材、柄などバリエーションはさまざま。また、伝統的な綿帽子をあわせられるのは白無垢だけです。

色打掛

打掛とは、小袖の上に打ち掛けるようにして着る衣装のことです。色打掛は、小袖の上から色や柄が華やかな打掛を羽織るスタイル。色や柄のバリエーションが豊富で、和装の中でも最も華やかな婚礼衣装です。色打掛は披露宴でも着ることができるので、挙式で着ていた白無垢の上に色打掛を羽織るだけで、お色直しができます。最近では、白無垢のような淡い色合いの色打掛けも人気です。

引き振袖

引き振袖(振袖の裾を引いた振袖)は、江戸時代の武家社会の花嫁衣装として、広く着られていました。黒引き振袖は「お引きずり」とも呼ばれ、江戸時代後期から昭和初期の婚礼で一般的に着られていた花嫁衣装です。衣装の部分でも最も目を引くのは、豪華な帯。 柄や結び方によって後ろ姿が華やかになります。また、生地には松竹梅や鶴といった縁起の良い柄が描かれており、文金高島田(日本の伝統的な花嫁の髪型)に角隠し(頭を覆う幅広の布)をあわせると、より引き締まった印象になります。

紋付き羽織袴(男性)

ご新郎は、紋付き羽織袴を着ます。この衣裳は、黒の羽織に黒のしま柄、もしくは茶色の袴をあわせた婚礼の正装です。紋付き羽織袴の中でも、最も格式が高いのは、羽二重(はぶたえ)という織り方で織られた黒羽二重(くろはぶたえ)。また、黒以外は色紋付きと呼ばれ、ご新婦の衣装の色合いにあわせて、白や青、グレーなど、無地の羽織や袴をあわせることもあります。

神前式の髪型

基本的に神前式では和装を着るため、それにあうヘアスタイルにします。以前は日本髪のかつらが通例でしたが、最近はどの和装でも洋風にまとめたスタイルが人気です。一方で日本の花嫁らしさにこだわるご新婦も多く、綿帽子や角隠しも選ばれています。

文金高島田

文金高島田(ぶんきんたかしまだ)とは、日本髪の結い方である島田髷(しまだまげ)のひとつで、最も髷を高い位置で結う髪型です。文金高島田は花嫁の伝統的な髪型とされ、江戸時代の未婚女性の間で流行しました。格式が高く、優美な雰囲気が和装とよくあいます。現在では多くの場合、かつらをかぶります。

綿帽子

綿帽子は、文金高島田を結った頭の上にかぶる白い布のこと。白無垢にのみあわせることができ、挙式後は取り外します。もともと綿帽子は、挙式が終わるまではご新郎以外に顔を見られないようにするためのものでした。しかし、現在は写真を撮るために、顔を見せるようにかぶります。綿帽子をかぶることで、奥ゆかしい印象の立ち姿になります。

角隠し

角隠しは、文金高島田の髪型の上にかぶせる、幅広い帯状の布のことです。角隠しの由来は諸説ありますが、一般的には、「嫁入りする女性が怒りを表す角を隠し、夫に従順に従う」という意味合いがあるといわれています。基本的に角隠しは綿帽子と違い、白無垢だけでなく色打掛や引き振袖にもあわせられます。

洋髪

洋髪は、和装にあわせて洋風にまとめた髪型のことです。和と洋のミックススタイルなので、モダンな雰囲気に仕上がります。基本的には地髪を結うので、アレンジのバリエーションが豊富。髪飾りなどにもこだわることができます。また、披露宴のドレスなど洋装に素早く着替えられるといったメリットも。

神前式を挙げる際の確認事項

日本ならではの慎ましく厳かな神前式だからこそ、参列者の数や衣装などにおいて神社や結婚式場ごとに決まりを設けている場合があります。当日になって「知らなかった」ということがないよう、会場を決める際は、ここであげる3つの点を確認しておきましょう。

友人も参列できるか

神前式は本来、家と家の繋がりを結ぶ儀式。神社の神殿は、教会などに比べるとあまりスペースが広くありません。そのため、参列者を親族のみにする、あるいは人数を限定する神社があります。友人や職場の人の参列は可能か、あらかじめ神社側に確認しておきましょう。挙式は親族のみしか参列できなくても、参進の儀など入退場を境内から見学可能とする場合もあります。

写真撮影は可能か

基本的に、参列者が神殿内で撮影することは禁じられています。神社と契約しているカメラマンに限り撮影できるケースがほとんどなので、自分たちで撮りたい場合や自分たちでカメラマンを手配したい場合は、可能かどうか神社側に相談しましょう。

ただし、提携式場のカメラマンなら撮影可としている会場もあります。アニヴェルセルの提携先神社では、カメラマンの派遣ができるため、プロによる写真撮影が可能です。想い出に残る素敵な写真を撮りたいカップルにおすすめです。

列席者の服装

神前式に参列したことのないゲストは服装に迷うことが多いので、この点も事前に確認しておきましょう。基本的に参列者の服装は、フォーマルであれば着物・洋服、どちらでも構いません。ただし、神社によっては空調設備がないため、その点を伝えておくと良いでしょう。また、神社では靴を脱ぐことがほとんどなので、素足にならないように注意してください。

神前式は結婚式場の提携神社でもできる!

神前式は、神道の神々に結婚の誓いを立てる日本ならではの結婚式。神社で行うことが一般的ですが、ホテルや結婚式場内に設けられた神殿でも行うことができます。衣装や髪型は、日本の花嫁を象徴する伝統的な和装スタイルが人気です。

神前式にかかる費用は会場によって幅があり、さらに挙式の謝礼として別途「玉串料」を納める必要があります。また、参列者の数や写真撮影などについては会場ごとにルールを設けている場合があるので、この点もあわせて神社に確認しましょう。

アニヴェルセルでは、提携神社の紹介により神前式を挙げることができます。披露宴のみも承ることができるので気になる方はぜひご相談ください。

期間限定ブライダルフェアはこちら▼

- この記事を書いた人

-

ライター 瀬上友里恵

地方在住のフリーライター。詩人として創作活動も嗜む。2児の母として子育て奮闘中。