結婚をするメリット・デメリットはなに?男女別のポイントやお金の制度も解説

結婚は人生の大きな節目のひとつ。将来を共にしたいと思える相手と家族になることは、とても喜ばしいことです。しかし、金銭面や気持ち的な面など、結婚に対するメリットやデメリットを考えてしまう方もいるのではないでしょうか?

この記事では、結婚のメリットとデメリットを男女別やお金の面など、さまざまな観点から紹介します。結婚するともらえるお金の制度についても解説しているので、結婚を迷っているカップルは、ぜひ参考にしてください。

- 目次

-

- 結婚をするメリット・デメリット

- 【メリット】愛する人と家族になれる

- 【メリット】共働きなどにより生活基盤が整いやすくなる

- 【メリット】親や家族が安心する

- 【デメリット】自分の時間が減る

- 【デメリット】自由にお金が使えなくなる

- 【デメリット】親戚付き合いが増える

- 女性が結婚をするメリットとは

- 男性が結婚するメリットとは

- お金面のメリット

- 家賃や光熱費を抑えられる

- お金の管理や貯蓄がしやすくなる

- さまざまな優遇措置が受けられる

- 結婚すると受けられるお金の制度

- 配偶者控除や配偶者特別控除で節税できる

- 扶養控除など税金が安くなる

- 家族手当や家賃補助などの制度も利用できる

- 結婚生活を円満に過ごすためのコツ

- 夫婦の時間を大切にする

- 思いやりや感謝の気持ちを持つ

- 無理に価値観を強要しない

- メリットや制度を活かして幸せな結婚を!

結婚をするメリット・デメリット

結婚には良い面もあれば、気をつけたい点もあります。まずは、男女ともに共通する、一般的な結婚のメリット・デメリットを見ていきましょう。

【メリット】愛する人と家族になれる

結婚の最大の魅力は、大切な人と正式に家族になれることでしょう。恋人としての関係に加え、法的・社会的にもパートナーと認められ、ふたりで支え合いながら歩む未来が始まります。何か困ったことがあっても、家族として寄り添える心強さがあり、安心感も得られるはずです。

また、気持ちの面だけでなく、行政や医療の場でも「配偶者」としての立場がしっかり保証されるのも大きな利点です。

【メリット】共働きなどにより生活基盤が整いやすくなる

ふたりで働けば、世帯収入が増えて生活の安定につながります。仮に片方が失業したり、病気などで働けなくなった場合でも、もう一方が支えることができ、リスクの分散ができる点もメリットです。

また、専業主婦(夫)の選択をする場合でも、家事分担のバランスを調整すれば、働いている側の負担を軽減できます。共働きの家事分担がうまくいくコツや、効率の良い分担アイデアについては、以下の記事をチェックしてください。

【メリット】親や家族が安心する

親は子どもがいくつになっても心配するもの。経済的な不安や、何かあったときに自分たち以外に助けてくれる人はいるかなど、子どもたちが安定した生活を送れるかどうか気にかける親は少なくありません。

また、結婚をして新しい家庭を築くことは、親にとっても安心材料になります。晴れ姿を見せることは親孝行にもつながりますので、大きなメリットといえるでしょう。

【デメリット】自分の時間が減る

結婚すると、独身時代のように自分の好きな時間に好きなことをするのが難しくなる場面もあります。家事や育児、家族の用事、親戚付き合いなど、ふたりで共有すべき時間や責任が増えるためです。

これは結婚してふたりで暮らすからこそ起こる自然な変化とも言えます。お互いに「ひとり時間」を尊重し合えば、バランスの良い暮らしは十分可能です。

【デメリット】自由にお金が使えなくなる

独身のときは自分の収入を自由に使えていたとしても、結婚後はふたりの生活費や将来の貯蓄、子どもにかかる費用などのために、計画的な支出が求められます。お小遣い制になる夫婦も多く、収入状況や貯蓄目標などによって、節約の必要性が出てくるケースもあるでしょう。

ただし、こうした節約や計画的にお金を使うことは、経済的に安定したふたりの将来につながります。不自由だとデメリットに捉えるのではなく、将来を見据えてプラスに考えてみましょう。

【デメリット】親戚付き合いが増える

結婚はふたりだけでするものではなく、相手の家族との付き合いも必要になります。パートナーの両親や親戚付き合いも必要不可欠となり、冠婚葬祭や帰省などの負担が増えたり、付き合い方に悩んだりすることもあるかもしれません。

とはいえ、家族同士のつながりを大切にすることは、ふたりの信頼を深める良いきっかけにもなります。お互いの負担にならないよう、付き合い方や距離感などを事前にふたりで話し合っておきましょう。

女性が結婚をするメリットとは

結婚には女性の視点ならではのメリットもいくつかあります。たとえば、妊娠・出産を安心して迎えられる環境が整いやすい点です。

もちろん、結婚をしなくても子どもを産むことはできますし、子どもを産まない選択も尊重されるべきです。しかし、結婚によって法的・社会的な安心が得られるのは、将来設計をする上でも大きな支えになるでしょう。医療費助成や育児休暇制度、社会保険の扶養制度など、法的に守られた立場で出産や子育てに臨むことができ、心身の負担を軽減できます。

また、結婚を機に「家族が増える」という前向きな実感を得られ、人生に対するモチベーションや目的意識が芽生える方も少なくありません。

男性が結婚するメリットとは

男性にとっての結婚のメリットは、生活の安定と精神面での支えを得られることです。たとえば、パートナーとの暮らしにより健康的な生活リズムが整い、食生活や睡眠の質が向上する人は多く、結果的に仕事への集中力やモチベーションが高まる傾向があります。

また、結婚によって社会的信用が得られることで、住宅ローンや各種手続きがスムーズになることもあるでしょう。

お金面のメリット

結婚することで、経済面においても多くのメリットがあります。固定費が節約される、金銭管理がしやすくなるなど、一緒に生活することで得られる恩恵は大きいものです。

また、婚姻関係を結ぶことで、制度面でもさまざまな優遇措置を受けられるようになります。ここでは、こうしたお金面のメリットを詳しく見ていきましょう。

家賃や光熱費を抑えられる

ひとり暮らしをしていると、毎月の水道光熱費が大きな負担になるものです。しかし、結婚して一緒に住むことで、冷暖房や電気などの使用量がひとつの家庭に集約されるため、トータル的に安く済みます。

また、家賃も一人暮らしの合計額より安いところを選べば、住空間に対するコストパフォーマンスも向上するでしょう。とくに都心部では家賃が高騰している傾向があるため、同居による費用削減効果は大きくなります。

お金の管理や貯蓄がしやすくなる

結婚を機に家計を一本化すると、収入と支出が一元管理できるようになり、家計の見える化が進みます。これにより無駄な出費を抑えやすくなり、貯金や将来の備えがしやすくなるというメリットがあります。

また、ふたりで貯蓄の目標額や生活費の配分ルールなどを決めておけば節約にもつながり、お金に関するトラブルも防ぎやすくなるでしょう。毎月の支出項目を一緒に見直す習慣を持つことで、長期的な視点での家計運営も可能になります。

さまざまな優遇措置が受けられる

結婚することで、法的に配偶者と認められ、あらゆる制度において優遇対象となります。代表的なものとして、配偶者控除や配偶者特別控除があり、条件を満たすことで納税額を軽減できます。

さらに、健康保険では専業主婦(夫)を扶養に入れることで、保険料の負担が抑えられます。企業によっては、家族手当や住宅手当といった福利厚生制度も提供しており、結婚を機に受給資格が発生するケースも少なくありません。

こうした結婚をすることで、もらえるお金を覚えておくことも、結婚生活を送るうえで重要です。金銭面の恩恵をしっかり受けるためにも、制度の概要を把握しておきましょう。

結婚すると受けられるお金の制度

結婚をすると、法的に夫婦となることで経済的なメリットもあります。こうした制度は、生活費の節約や手取り収入の増加に直結する場合もあるため、知っておくのがおすすめです。

ここでは、結婚すると受けられる代表的な3つのお金の制度について、それぞれの概要とメリットを詳しく紹介します。

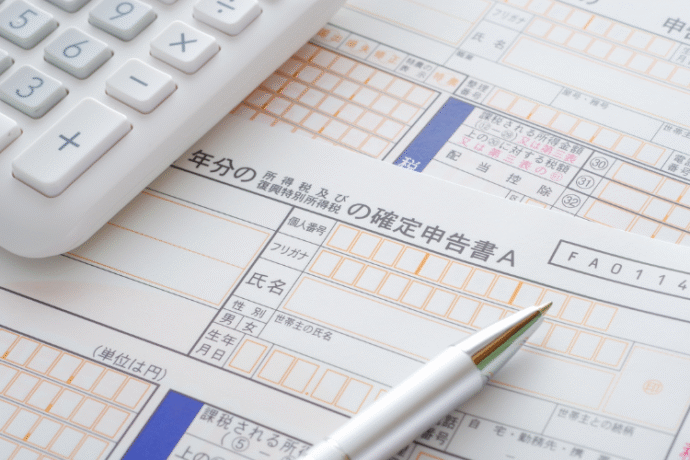

配偶者控除や配偶者特別控除で節税できる

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)などで年収が少ない場合に、もう一方の税金が控除されて安くなる制度です。これらの制度では、家族の生活を支える人の税負担を軽くするために、夫(妻)の所得から一定の金額を引くことができます。それぞれの条件や控除額は次のとおりです。

配偶者控除

【対象】

- パートナーの年収が103万円以下

- 自分の年収が1,000万円以下

| 納税者の合計所得金額 | 所得控除額 |

|---|---|

| 900万円以下 | 38万円 |

| 900万円超950万円以下 | 26万円 |

| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |

例えば夫の年収が600万円だった場合、所得税率は20%(課税される所得金額により税率は異なります)で計算されるため、

控除額38万円×税率20%=7万6,000円

となります。つまり年間7万6,000円、所得税が安くなるのです。

配偶者特別控除

一方、配偶者特別控除の場合、配偶者の年収が103万円を超えていても、一定の条件を満たせば控除が受けられます。

妻(夫)の年収による控除額の違い(納税者の年収が1,095万円以下の場合 )

| 前年の給与収入 | 所得控除額 |

|---|---|

| 103万円超150万円以下 | 38万円 |

| 150万円超160万円以下 | 31~36万円 |

| 160万円超190万円未満 | 11~26万円 |

| 190万円以上201万6,000円未満 | 3~6万円 |

これらの制度により、所得税や住民税の負担が軽減される仕組みになっています。共働きであっても、収入差によっては控除対象になる場合があるため、制度の内容をしっかり確認しておくと良いでしょう。

扶養控除など税金が安くなる

結婚後、配偶者や子どもは社会保険の扶養に入ることができます。扶養に入ることで「扶養控除」が適用され、納税額が軽減される仕組みです。扶養される側の年収が103万円以下であれば扶養対象となり、年齢や状況に応じて38〜63万円が控除されます。

ただし、扶養に入ることで働き方や収入に制限が生じるケースもあり、「制度を活かすかどうか」は夫婦で事前に話し合うことが大切です。税制優遇の一方で、キャリアへの影響もあるため、扶養に入るメリット・デメリットを以下の記事でチェックしておきましょう。

家族手当や家賃補助などの制度も利用できる

結婚をすると、勤務先や自治体によっては「家族手当」や「家賃補助」といった福利厚生を受けられる場合があります。たとえば、配偶者や子どもを扶養している社員に対して、一定額の手当を支給する企業や、持ち家がない新婚夫婦に向けた家賃補助制度を設けている自治体も増えてきました。

ただし、福利厚生や自治体の支援は企業や地域によって異なるため、結婚や引っ越しの前に調べておくと安心です。これらの制度を上手に活用すれば、結婚直後の出費がかさむ時期でも、家計の負担を軽減しやすくなります。

結婚生活を円満に過ごすためのコツ

結婚は愛する人と家族になれるほか、精神的にも経済的にもメリットが大きいもの。しかし、結婚後の生活を穏やかに続けていくためには、日常的な心配りや信頼関係の構築が必要不可欠です。ここでは、結婚生活をより円満にするためのポイントを紹介します。

夫婦の時間を大切にする

結婚後は仕事や家事、育児などに追われ、ふたりの時間はつい後回しになりがちです。しかし、一緒に過ごす時間が減るとコミュニケーションも少なくなり、すれ違いや些細なケンカなどが起こりやすくなります。

夫婦の時間を大切にするためにも、夕食は一緒に食べる、週末はふたりで出かけるなど、日常の中で意識的にふたりでゆっくり過ごす時間をとるようにしましょう。子どもがいる場合は、実家に子どもを預けるなど、家族に協力をお願いするのもひとつの方法です。夫婦だけの時間や日々のふれあいを大切にする姿勢が、円満な関係を築く基盤になります。

思いやりや感謝の気持ちを持つ

夫婦関係が長くなると、相手への気遣いや感謝の気持ちが薄れてしまうことがあります。してもらって当たり前ではなく、些細なことでも「ありがとう」や「お疲れさま」と言葉にして伝えることが大切です。

たとえば食事の準備や洗濯といった日常の家事や、当たり前の行動にも感謝の言葉を添えることで、お互いが気持ちよく過ごせるようになります。また、不満や要望を伝える際にも、相手を否定するのではなく、相手の立場を理解しようとする姿勢が重要です。結婚したときの気持ちを忘れずに、思いやりの気持ちを持つことで、夫婦の絆がより深まるでしょう。

無理に価値観を強要しない

結婚生活では育った環境や人生観の違いが表面化しやすく、それに対して無理に合わせようとしたり、逆に自分の価値観を押し付けたりすると、摩擦が生まれやすくなります。大切なのは、意見を押し通すことではなく、理解しようと歩み寄ることです。

お金の使い方や休日の過ごし方、家族付き合いの仕方などにはそれぞれの考えや価値観があり、正解はありません。自分と意見が違ったとしても、感情的にならずに話し合いを心掛けましょう。話し合いの際は、自分の価値観や考えを強要せずに、時には引くことも必要です。

メリットや制度を活かして幸せな結婚を!

結婚にはメリット・デメリットの両面がありますが、お互いが理解し合い、正しい知識を持つことで幸せな結婚生活を送りやすくなります。制度や法律を上手に活用すれば、経済的な安心感や金銭面のメリットも享受できるでしょう。

そんなおふたりの新たな一歩を形にする方法のひとつが「結婚式」です。節目のイベントとして検討してみてはいかがでしょうか。

結婚生活には、相手への思いやりや感謝の気持ちが不可欠です。結婚したときの初心を忘れずに、夫婦の時間を大切にしながら、さまざまなことをふたりで乗り越えていきましょう。

\結婚を決めたら式場見学へ/

- この記事を書いた人

-

ライターくま なかこ

編プロ出身のフリーランスエディター。月間120本以上、編集・執筆・校閲担当として、ライフスタイル・金融・ブライダル・エンタメメディアのコンテンツ制作に携わっています。