【完全ガイド】結婚にかかるお金は?平均費用や貯蓄額は?結婚に必要なお金はいくら?

結婚指輪や結婚式、新居への引越しなど、“結婚=お金がかかる”というイメージもあり、心配になる方も多いようです。それぞれのシーンでまとまった費用が発生しますが、どれにどのくらいかかるのかを把握して、少しでも安心して結婚に向けた準備を進めていきたいですよね。

そこで、結婚にかかるお金の完全ガイドを掲載!結婚資金や結婚後に必要な費用についてまとめてみました。

- 目次

-

- 【いくら必要?】結婚にかかるお金は500万円前後

- プロポーズの費用|0〜10万円

- 婚約指輪・結婚指輪の費用│平均68.7万円

- 結納・両家顔合わせの費用│平均額43.9万円

- 結婚式の費用│平均343.9万円

- 新婚旅行の費用│平均61.6万円

- 新生活にかかる費用

- 【いつまでに必要?】結婚費用の支払いタイミング

- ①プロポーズをするとき

- ②結婚が決まったとき

- ③結婚式が決まったとき

- ④結婚式の準備中

- ⑤結婚式直前

- ⑥結婚式当日

- ⑦結婚式後

- 【いくら貯めておく?】もらえるお金と貯蓄額

- ふたりの平均貯蓄額

- 親からの援助額平均

- ゲストからのご祝儀平均

- 【どちらがいくら払う?】結婚式費用の分担方法

- 新郎新婦で折半にする

- どちらかが多く出す

- ゲストの人数比で分ける

- 衣装や食事などアイテムごとに分ける

- 【どう貯める?】結婚資金の賢い貯金方法

- 結婚資金の項目別に目標を決める

- 結婚資金用の口座を作る

- 先取り貯蓄や給与天引きをする

- 節約して支出を見直す

- 【足りない場合は?】結婚資金が不足する場合の対処法

- 結婚や結婚式の時期を見直す

- 結婚式の内容や見積りを見直す

- ブライダルローンやフリーローンを利用する

- 結婚前にカップルで話し合っておきたいお金のこと

- それぞれの給料・収入

- 現在の貯金額

- ローンや奨学金の返済について

- 結婚後のお金の管理方法

- 大切なお金の話は結婚前に確認して不安を払拭!

【いくら必要?】結婚にかかるお金は500万円前後

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用で最も多かった価格帯は、約400~500万円でした。項目ごとの平均費用をご紹介します。

| 項目 | 結納式あり・食事会なし | 結納式なし・食事会あり |

|---|---|---|

| 婚約指輪 | 38.2万円 | 38.2万円 |

| 結婚指輪 | 28.1万円 | 28.1万円 |

| 結納式 | 20.6万円(結納金は除く) | - |

| 顔合わせ食事会 | - | 6.7万円 |

| 結婚式 | 327.1万円 | 327.1万円 |

| 新婚旅行 | 43.4万円 | 43.4万円 |

| 合計 | 457.4万円 | 443.5万円 |

プロポーズの費用|0〜10万円

プロポーズにかかる費用は、贈るものや演出により異なります。例えば、花束を用意するなら5,000円~1万円程度、ホテルの一室でプロポーズするなら宿泊料は5~10万円程度、婚約指輪以外のプレゼントも贈るのであれば数万円が予算の目安です。

高級レストランで食事をしながらプロポーズをしたり、旅行先の眺めがよい場所で愛を誓う言葉を交わしたり、特別なシチュエーションを用意する場合は食事や旅行費用がかかります。

婚約指輪・結婚指輪の費用│平均68.7万円

婚約指輪や結婚指輪の平均購入額は、婚約指輪が39.0万円、結婚指輪は29.7万円で、あわせると指輪にかかる金額の平均は68.7万円です。

婚約指輪を購入する時期はカップルによって異なりますが、プロポーズをするときや結納、家族との顔合わせのタイミングにあわせて準備するケースが多く見られます。結婚指輪は、入籍や結婚式のタイミングにあわせて購入するのが一般的です。

結納・両家顔合わせの費用│平均額43.9万円

日本の伝統的な婚約の儀式である結納を行った夫婦の割合は7%です。食事代など、結納式でかかった費用の平均額は43.9万円、結納金の平均額は95.2万円となっています。

結納を行わず食事会などで両家の顔合わせを済ませるカップルも増えています。顔合わせのみを行った夫婦の割合は85.6%で、かかった平均費用は食事代込みで8.3万円でした。

結婚式の費用│平均343.9万円

挙式・披露宴・ウェディングパーティにかかる費用の平均は343.9万円でした。結婚式は結婚費用に占める割合がもっとも高額であるため、親や親族から援助を受ける方も少なくありません。

結婚式の費用には挙式料や披露宴の会場費、ゲストをおもてなしするための料理・ドリンク、ウェディングケーキ、ウェディングドレスなどが含まれます。

新婚旅行の費用│平均61.6万円

新婚旅行の費用は行き先や日程により大きく異なります。新婚旅行にかかる費用の平均は61.6万円、お土産代は8.1万円です。

一般的に、新婚旅行は1週間の日程を設ける方が多いようです。海外挙式を選択する場合は、新婚旅行を兼ねて滞在期間を増やすのもよいでしょう。

新生活にかかる費用

結婚後の新生活を新居で始める場合は引っ越し費用がかかります。新居が賃貸物件なら、初期費用の相場として家賃の4~5倍程度の金額を用意することが一般的 です。

引っ越しのタイミングで家具や家電を新しくそろえる場合は、ソファ・ダイニングセット・冷蔵庫・洗濯機などの購入費用として数十万円程度の予算が必要になります。

結婚前から同棲しているカップルが同じ場所に住み続けたり、どちらか一方の家に引っ越したりする場合は初期費用が発生しないため、新生活にかかる費用を安く抑えられるでしょう。

【いつまでに必要?】結婚費用の支払いタイミング

先に書いた結婚にかかる費用は、それぞれで支払うタイミングがあります。また、結婚式会場への支払いは式場により異なりますが、前払いが一般的です。以下、タイミング別に紹介していきます。

| ①プロポーズをするとき | 婚約指輪の購入、プロポーズする場所の食事代など |

| ②結婚が決まったとき | 顔合わせ食事会、結納式など |

| ③結婚式が決まったとき | 結婚式場の予約金(内金)など |

| ④結婚式の準備中 | 花嫁美容、ペーパーアイテムなどの手作りアイテムなど |

| ⑤結婚式直前 | 結婚式場(全額支払う場合のみ)、新婚旅行の旅行代金など |

| ⑥結婚式当日 | 結婚式場の残金、お車代・御礼など |

| ⑦結婚式後 | 新婚旅行のお土産代、新生活の準備など |

①プロポーズをするとき

婚約指輪の購入費用がかかります。プロポーズをレストランなどで行う場合は、食事代なども必要です。

②結婚が決まったとき

結婚が決まったときは、両家の顔合わせや結納式にお金がかかります。顔合わせ食事会は、ほとんどの場合、当日お店に支払います。結納式の場合は、結納品や婚約指輪などを事前に購入する必要があります。

③結婚式が決まったとき

結婚式の会場が決まったときは、式場に予約金(内金)を支払うことがほとんどです。式場によっては挙式日よりも前に全額を支払うところもあるため、式場から見積りをもらう際に、 支払うタイミングについて確認しておくと安心です。

④結婚式の準備中

手作りするアイテムがあったり、花嫁美容に行ったりする場合は別途費用がかかります。ウエルカムボードや招待状などのペーパーアイテムは手作りすることで節約できることも。

⑤結婚式直前

結婚式にかかる費用を直前までに全額を支払う場合は、このタイミングで費用を用意する必要があります。また、挙式後1ヶ月以内に新婚旅行に行く場合は、旅行代金を式直前までに支払っておくと安心です。旅行会社と提携している結婚式場なら、旅行代金を結婚式費用とまとめて支払えることも。

⑥結婚式当日

結婚式の当日に、残金の支払いができる場合は、当日までに費用を用意する必要があります。また、遠方から来てくれたゲストへの交通費や宿泊費、お車代、受付を手伝ってくれた友人への謝礼などを手渡す場合も、当日までに用意が必要です。

⑦結婚式後

新婚旅行や新生活の準備などにお金を要する場合があります。結婚式の前に同居を始めていれば、大きなお金はかからないでしょう。

【いくら貯めておく?】もらえるお金と貯蓄額

通常、結婚のお金の資金源となるのは、ふたりの貯蓄とゲストからのご祝儀、親からの援助金です。親から援助をいただく場合、受け取るタイミングをあらかじめ話しておくと安心です。ここでは、「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」をもとに、それぞれの平均額を紹介します。

ふたりの平均貯蓄額

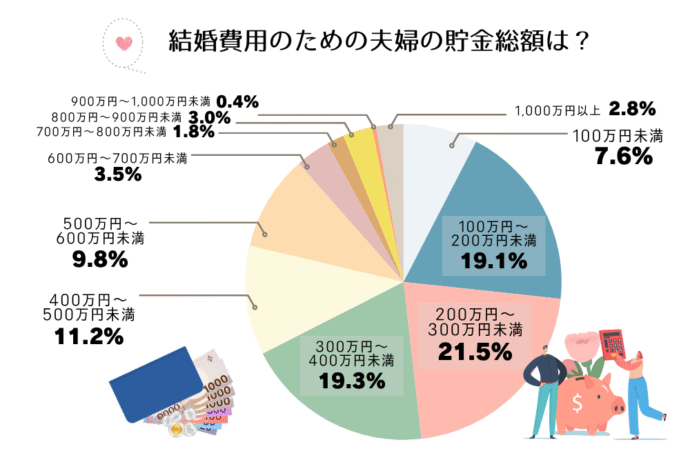

結婚を間近に控えた夫婦の貯蓄額は平均325.8万円です。夫婦の貯金総額の分布を確認すると、もっとも多かった金額は200〜300万円未満で全体に占める割合は21.5%でした。

結婚前に「結婚に必要なお金を貯金していた」と回答した夫婦が87.4%であることからも、多くのカップルが結婚前から結婚に向けた貯金を意識していたことがわかります。

親からの援助額平均

親・親族からの援助額(結納・挙式・披露宴・ウェディングパーティ・二次会・新婚旅行)の平均は183.5万円です。

夫側と妻側の両方から援助を受けた夫婦が7割以上であることから、多くの親が援助していることがわかります。

ゲストからのご祝儀平均

ゲストからのご祝儀の平均額は205.6万円です。一人当たりでみると、以下のとおりでした。関係性によっても若干の差があることがわかりますね。

| 友人 | 3.0万円 |

|---|---|

| 上司 | 4.2万円 |

| 親族 | 7.6万円 |

| 恩師 | 4.1万円 |

【どちらがいくら払う?】結婚式費用の分担方法

結婚費用のなかでも大きな割合を占めるのが、結婚式の費用です。分担方法はおもに4パターンありますが、アイテム選びにも関わってくるので、早めに話をするのが望ましいでしょう。4パターンそれぞれについて解説します。

新郎新婦で折半にする

最も多いパターンです。メリットは、計算しやすいことですが、衣装代や両家のゲスト数に差があるときはどちらかが得をする、あるいは損した気分になることがあるのがデメリットです。

折半した額を親が出すか本人が出すかは、それぞれの家族で話しあって決めます。余計な気遣いをさせてしまうかもしれないため、あえて自分の親に、相手側からの援助の有無や額を伝える必要はないでしょう。

どちらかが多く出す

折半の次に多いのは、どちらかが多く払うパターンです。この場合、新郎側が多めに支払うことが多く、「お嫁をもらう側だから」という意識や、新婦よりも収入が多いことが理由に挙げられます。

ただし、このパターンは、支払額が少ない方が自分の希望を伝えにくかったり、負い目に感じたりすることもあるため、事前によく話し合っておくことが大切です。

ゲストの人数比で分ける

招待するゲストの人数に差がある場合、その比率に合わせて総額を分担する方法もあります。ご祝儀の額もゲストの人数で決まり、それに応じて支払いも変わるため、お互い納得しやすいでしょう。

衣装や食事などアイテムごとに分ける

お互いにこだわりがある場合は、アイテムごとに分ける方法もあります。

例えばドレス代やブーケ代は新婦が負担し、食事や演出は新郎が負担するなどと分ければ、相手に気を遣うことなく希望通りに進められるでしょう。デメリットは、計算が複雑になりがちなことです。

【どう貯める?】結婚資金の賢い貯金方法

結婚費用を支払うタイミングは内容によって異なり、婚約から結婚までの準備期間中に状況が変化し、支払う額やタイミングが変わることもあり得ます。そのような場合にも備え、ある程度まとまった資金を用意しておくと安心です。おふたりで結婚資金についてよく話し合い、概算を出したうえで計画的に貯めましょう。

結婚資金の項目別に目標を決める

結婚資金を賢く貯めるためには、いつまでにいくら貯めるのか目標を明確にすることが大切です。まずは結婚にかかる費用の概算を計算し、何にいくらの費用をかけるのかを相談しましょう。

次に、結婚資金を貯めるゴールとして結婚式や入籍の時期を決め、毎月いくら貯めればいいのかを考えます。毎月の貯金額を引いた金額で生活するのが現実的に難しい場合は、結婚にかかる費用で削れるところはないか見直してみましょう。

結婚式や入籍の時期をずらすことを検討するのもひとつの方法です。また、親に相談し、結婚資金の援助を期待できるか、確認してみるとよいかもしれません。

結婚資金用の口座を作る

結婚資金を貯める際は、生活資金と別に結婚資金用の口座を開設するのがおすすめです。生活資金と別の口座に毎月の貯金額を積み立てることで、生活費として消費する心配がなく効率的に結婚資金を貯められます。毎月少しずつ貯金が増えていくことを感じられ、楽しくお金を貯められるでしょう。

途中で貯金を引き出さないように対策するなら、口座を開設する際にキャッシュカードを作らないようにするとよいでしょう。キャッシュカードを作らなければ通帳と印鑑を金融機関の窓口に持って行かない限りお金を引き出せないため、余計な引き出しを避けられます。

先取り貯蓄や給与天引きをする

「余ったら貯金しよう」と思っているとなかなか貯まらないこともあります。その際は、先取り貯蓄をおすすめします。先に貯金額を給料から差し引いて残った金額が生活費になるため、シンプルに家計の管理を行えます。

先取り貯金のために毎月お金の出し入れをするのが面倒な場合は、給与天引きや自動積立などの利用がおすすめです。給料の振り込みを複数口座に分ける給与天引き制度の利用ができれば、自身で入金する手間が省けます。

勤務先が給与天引きに対応していない場合は、自動積立を利用しましょう。

節約して支出を見直す

賢く貯金をするためには、無駄な支出を見つけて節約することが重要です。結婚資金を効率よく貯めるためにも、生活費を節約して支出を見直す習慣をつけましょう。

たとえば、家計簿を作成することで毎月の支出を可視化でき、どの品目で無駄遣いが多いのかを一目で確認できるようになります。「手書きの家計簿はなかなか続かない」という方は、家計簿アプリを活用してみては?入力するだけで自動計算してくれたり、口座と連携できたりするので、より手軽に家計管理ができます。

ほかに、スマートフォンを格安SIMに乗り換えたり、食費や水道光熱費を削ったりするのもひとつの方法です。

【足りない場合は?】結婚資金が不足する場合の対処法

計画的に貯めていても、さまざまな事情から不足する場合もあり得ます。結婚資金が不足した際は、以下の方法で対処してみてください。

結婚や結婚式の時期を見直す

急ぐ事情がなければ、結婚する時期を先送りにするのもひとつの手です。また、結婚式が安くなる時期を検討したり、時間帯や日柄の選び方を工夫したりすることによっても価格が抑えられることがあります。

結婚式の内容や見積りを見直す

結婚式の費用は結婚費用の中でも大きな割合を占めるため、見直すことで大きく減らせる場合があります。衣装や演出、料理などおふたりが重視したいポイントを相談し、こだわりがない部分は見直しましょう。

ブライダルローンやフリーローンを利用する

ローンを利用する方法もあります。ブライダルローンは、結婚式をはじめ、婚約指輪や新婚旅行など、結婚に関連する費用を支払う場合に利用できるローンです。フリーローンの資金用途は決まっておらず、幅広い目的で借りられます。ただし、ローンの場合は、審査があるため誰でも使えるわけではありません。限度額や返済期間を考えたうえで計画的に利用しましょう。

結婚前にカップルで話し合っておきたいお金のこと

お金に対する価値観は、育った環境の違いによって大きく異なります。結婚前にカップルでお金のことについて話し合っておくと、新生活を始めたあとに価値観のずれによってすれ違いになることを避けられるでしょう。結婚前にカップルで話し合いをしておくとよいお金のことは以下の4つです。

・それぞれの給料、収入

・現在の貯金額

・ローンや奨学金の返済について

・結婚後のお金の管理方法

それぞれの給料・収入

結婚後もお財布を分ける夫婦も増えていますが、お互いの給料や収入を概算でも知っておくとよいでしょう。

結婚後もお互いに仕事を続けるのかによって世帯収入額は大きく変わります。たとえば、子育てのために、専業主婦(主夫)になる場合は、一人分の収入で家計を支える必要があります。

現在の貯金額

結婚資金を貯める計画を立てるうえで、現時点の貯金額を把握しておくことも大切です。結婚資金以外の目的で貯金をしている人もいるでしょう。おふたりの貯金額から結婚費用の貯蓄にいくら回せるのかによって貯金する期間や毎月貯める金額は変わってきます。

ローンや奨学金の返済について

自動車ローンや大学の奨学金などの返済すべきお金がある場合は、相手を不安にさせないためにも事前に伝えておくことをおすすめします。

特に、結婚後も返済が続く場合は、返済額の残高や毎月の返済額の合計、完済までのスケジュールを伝えておくと安心です。結婚資金の貯蓄計画や結婚後の家計のやりくりなどの話し合いを進めやすくなるでしょう。

結婚後のお金の管理方法

結婚後の家計の管理方法についても具体的な話し合いをしておきましょう。たとえば、

・家計の管理はひとりがすべてを負担する or ふたりで分担する

・結婚後も共働きする or 専業主婦・専業主夫になる

など。もし、どちらかが専業主婦(主夫)になる場合は、生活費以外に自由に使えるお金をいくらにするのか、どこから支出するのかも相談しておくことも大切です。

おふたりで分担して家計をやりくりする場合はどちらがどの費用を負担するのか、最終的なお金の管理はどちらがするのかも含めて話し合いを進めておきましょう。

大切なお金の話は結婚前に確認して不安を払拭!

結婚にかかる費用は、プロポーズから両家顔合わせ、結婚式、新婚旅行など多岐にわたります。支払うタイミングはそれぞれ異なりますが、結婚式の費用などは前払いであることが多いため、ある程度まとまった資金を貯めておく必要があります。

結婚式の費用は、新郎新婦でどう分担するか、おふたりで十分に話し合って納得できる方法を選ぶことも大切です。結婚後の生活もよく考えたうえで賢く計画的にお金を貯めて、素敵な結婚生活をスタートさせましょう。

\結婚式費用の相談も♡/

※記事内容を最新情報に更新しました(2025.8.2)

- この記事を書いた人

-

ライター myway

ライフスタイルから保険・転職・法律などまで幅広いジャンルを執筆。未経験のジャンルにも積極的にチャレンジ中。一番の癒しは、仕事の合間に愛犬とじゃれ合う時間。

-690x460.jpg)