【結納金とは】結納金なしは失礼?相場と地域別の金額&基本マナーを解説

結婚式前に行う【結納】について、みなさんはどこまで知っていますか?結納の儀式では結納品と呼ばれるものを用意しますが、「結納金は絶対に準備するべき?」「結納金はいくら必要?」といった、結納金に関する疑問も。

実は、現代では結納金なしでもOKです。そこで、結納金を贈る意味をはじめ、結納金なしで結納を執り行う場合、結納金をなしにするメリットや基本マナー、注意点などもご紹介します。

- 目次

-

- 結納金は結婚準備に必要な「支度金」のこと

- 結納を執り行うなら、結納金は贈るのが一般的

- 結納金はキリのいい数字で相場は100万~150万

- 結納金の金額(全国平均)

- 地域別・結納金の平均額

- 「結納金なし」の決め方や基本マナーとは?

- 結納金の有無は新婦側の申し出で検討

- 結納金なしで結納を行った割合は7%と少数

- 結納金なしを選んだ理由とは?メリットも解説

- ①親に金銭的負担をかけたくないから

- ②新生活や結婚式の費用に充てたいから

- ③お金より記念品などの品物を贈りたいから

- 両親に「結納なし」を伝える際の例文

- 結納金代わりに結婚式費用を分担する

- 結納金なしの場合、結納品のメインは「指輪」

- 結納金の代わりに婚約記念品を贈り合うことも

- 結納金ありの場合は「結納返し」が必要に

- 地域別「結納返し」の一例

- 結納代わりの「両家顔合わせ食事会」が主流に

- 結納金なしでもOK!両家でよく話し合って決めよう

結納金は結婚準備に必要な「支度金」のこと

「結納金」とは、正式な婚約の証として執り行う【結納】の際、男性側から女性側に贈られるお金(現金)のこと。

金宝包(もしくは、のしが掛かった桐の箱)にお金を入れ、表書きに、御帯料や小袖料(※)などと書いて渡します。

結納金は「女性が結婚(嫁入り)の準備をするためのお金」として贈るものなので、“結婚支度金”ともいえます。一般的には新郎側から新婦側に贈るものですが、男性が“婿入り”をする場合は、新婦側から新郎側に贈ることもあります。

※結納金は地域によって呼び方が異なります

関東…「御帯料」(おんおびりょう)

関西…「小袖料」(こそでりょう)

九州や四国…「結納料」(ゆいのうりょう) など

結納を執り行うなら、結納金は贈るのが一般的

結納には、仲人が両家の間を行き来し、両家の家族は顔を合わせない「正式結納」と、儀式を簡略化して両家が一堂に会する「略式結納」があります。

「結婚スタイルマガジン」の調査によると、結納を行ったカップルのうち「正式結納」を選んだのは18.1%にとどまり、「略式結納が主流になっている」ことが分かります。

ただ、どちらの形式で行うにしても、結納の場では、結納金を贈るのが一般的だと認識しておくと安心です。

結納金はキリのいい数字で相場は100万~150万

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」(全国推計値)によると、全国平均は95万2,000円。

相場は100万~150万円となっており、先輩カップルによると、「100万円」などキリのいい数字で準備することが多いようです。

ただし、地域によって幅があるため、親や親戚に相談するなどして、結納を行う地域にあわせて金額を検討するのがおすすめです。

結納金の金額(全国平均)

| 50万円未満 | ……3.4% |

|---|---|

| 50万~100万円未満 | ……21.0% |

| 100万~150万円未満 | ……69.9% |

| 150万~200万円未満 | ……1.7% |

| 200万円以上 | ……4.0% |

地域別・結納金の平均額

| 北海道 | ……123万3,000円 |

|---|---|

| 青森・秋田・岩手 | ……93万8,000円 |

| 宮城・山形 | ……98万8,000円 |

| 福島 | ……92万円 |

| 茨城・栃木・群馬 | ……108万円 |

| 首都圏 | ……84万9,000円 |

| 新潟 | ……90万9,000円 |

| 長野・山梨 | ……70万円 |

| 富山・石川・福井 | ……100万円 |

| 静岡 | ……66万円 |

| 東海 | ……102万5,000円 |

| 関西 | ……109万円 |

| 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ……99万2,000円 |

| 四国 | ……112万5,000円 |

| 九州 | ……91万円 |

「結納金なし」の決め方や基本マナーとは?

結納の際に贈るものは【結納品】と呼ばれ、結納金はこの結納品のひとつです。「結納をする」と決めたのであれば、結納金を贈るのが主流ですが、結納金がなければ結納を執り行えないというわけではありません。

儀式や品目を省略する「略式結納」なら結納金なしでもOKとされています。ただし、結納金なしにするかどうかは、必ず両家の意向を確認してから決めます。

また、結納金をなしにする場合の基本マナーもあります。両家の関係がこじれてしまわないよう、次のことに配慮しましょう。

結納金は必要?不要?

結納金の有無は新婦側の申し出で検討

結納金は基本的に、新郎側から新婦側に贈るものになるため、結納金の有無について、新郎側が一方的に決められません。受け取る立場となる新婦側から「不要」という申し出があったとき、初めて検討することになります。

結納金なしを決める際は、次のことに気をつけましょう。

①新郎側から「結納金なし」の提案をしない

贈る側である新郎側から話を持ち出すと、新婦側の親に「結婚そのものに不満があるのでは」「新婦を大切に思う気持ちがないのではないか」と思わせてしまいかねません。

②新郎新婦だけで「結納金なし」と決めない

結婚の当事者であるおふたりで話し合って「結納金はなし」と決めることもあるはず。ただ、結納は当事者同士のみならず、両家にとっても重要な儀式です。場合によっては親が「結納金なしの結納なんてありえない」と反対する可能性も。

新婦側が結納金なしで構わない場合でも、一方的に決めるのではなく、双方が納得いく結論を出すことも大切です。

結納金なしで結納を行った割合は7%と少数

の有無-690x460.png)

実際に、結納金なしで結納を行った人はどのくらいいるのでしょうか。「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、「結納をした」カップルは全体の7%です。

そのうち「結納金はなく、結納品のみあった」という人は2.4%、「結納金も結納品もなかった」という人は4.6%でした。つまり「結納を実施したものの、結納金はなかった」という人は、わずか7%にとどまります。

このことから、結納金なしで結納をするカップルはかなり少数派だと言えます。結納を行う方は少なくなっていますが、結納をする場合、多くのカップルが結納金を贈っているということが分かります。

結納金なしを選んだ理由とは?メリットも解説

結納金をなしにするということは、新婦側が受け取る結婚支度金をなくすということになりますが、これには双方にとってメリットになることもあります。

ただし、おふたりで「結納はするけれど結納金はなしにする」と決めた場合、理由を説明せずに親に報告だけすると、「相手の家が出し渋っているのでは?」「結婚を軽んじているのでは?」という誤解を生んでしまいかねません。そのため、結納なしを選んだ理由を親に説明できるようにしておきましょう。

①親に金銭的負担をかけたくないから

結納金の相場は、地域にもよりますが約100万円前後。これは、決して安くない金額です。

結婚には、結納のほかにも婚約指輪や結婚指輪の購入、結婚式や新婚旅行、新居の契約や新しい家具・家電の購入、引越しなど、何かとお金がかかります。

結婚にかかる費用をすべておふたりで用意するのか、それとも親から援助してもらうかはケースバイケースですが、短期間にまとまった支出があることに変わりはありません。

親に援助してもらう場合、「結婚式の費用だけでなく、結納の費用まで出してもらうのは心苦しい」「あまり金銭的な負担をかけたくない」という理由で、結納金をなしにすることも。

結納金をなくすことで、新郎側の金銭的負担を減らすことができるだけでなく、新婦側も結納返しをする必要がなくなります。このように、両家ともに支出を減らせるのが一番のメリットです。

②新生活や結婚式の費用に充てたいから

かつて家父長制があった日本では、結婚は家と家との問題であり、「嫁入りした女性は婚家の人間になる」という考え方がごく一般的なものでした。

結納金は「嫁入り準備をするための資金」という意味合いが強く、着物をはじめ、タンスや鏡台といった婚礼家具、一生ものの婚礼布団など、花嫁が婚家に持参する嫁入り道具を購入するためのお金だったのです。

しかし現代では結婚に対しての考え方も多様化し、価値観やライフスタイルが変化するにつれて、結納金が嫁入り準備の費用ではなく、おふたりの「新しい生活をスタートさせるための資金」として使われることも少なくありません。

おふたりで結婚準備をする費用に充てるために結納金をなしにするというのは、時代の流れによる自然なことだといえます。

③お金より記念品などの品物を贈りたいから

「結納金なしで、結納の品物のみを贈る」というスタイルで結納を行うケースもあります。「現金ではなく、贈り物をして感謝の気持ちを伝えたい」という考えから、婚約・結婚の記念となるものや新生活に役立つものを贈ることが多いようです。

さらに、 「お金のやりとりをしてしまうと堅苦しくなってしまう」と感じて、品物のみにする人も。このほか、新郎と新婦の出身地が離れている場合は、結納に関するしきたりの違いから、あえて結納金なしにするという場合もあります。

結婚のスタイルが多様化しているように、結納のカタチもそれぞれ。結納金にこだわらない結納もあることを知っておきましょう。

両親に「結納なし」を伝える際の例文

新婦が自分の両親に「結納金なし」を相談する場合

「結婚のことで相談があるの。最近は結納金なしで進めるカップルも増えているみたいで、私たちも形式にこだわるより、お互いの気持ちやこれからの二人の生活を大切にしたいと考えているんだ。だから、結納金はなしで、代わりに何か形に残る記念品を贈ったり、顔合わせ食事会で両家の親睦を深めあったりすることを重視したいなと思っているんだけど、どう思う?」

新郎が自分の両親に「結納金なし」を相談する場合

「結婚の準備を進めているんだけど、結納の件で相談があるんだ。向こうのご両親からも『自分たちの新生活のために使ってほしいから、結納金は不要です』という温かい申し出をいただいてたので、今回はご厚意に甘えて、結納金はなしで進めたいと思っているんだけど、どうかな?その分、結婚式や新生活で感謝の気持ちを伝えられたら嬉しいな。」

「結納についてなんだけど、○○とよく話し合って、これからの結婚生活や将来の資金に充てたいから結納金は辞退するという結論になったんだ。ご両親の負担も減らしたいし、今回は僕たちに任せてもらってもいいかな?○○のご家族のご厚意をありがたく受け取りつつ、感謝の気持ちもきちんと伝えるよ。」

結納金代わりに結婚式費用を分担する

結納金は、結婚式の準備に使われることが少なくありません。結婚支度金としての結納金がない場合は、両家で相談して結婚式費用を用立てる必要があります。このとき、どちら側がどの程度負担するかは、新郎新婦と両家の意向次第です。

よくあるのが、「結納金をなしにする代わりとして、結婚式費用を多めに負担する」「新居の準備費用を持つ」など、結婚関連費用の一部を新郎側が多めに支払うというケースです。

とはいえ、絶対にこうしなければならないというものではなく、あくまでも両家の意向に沿う形でおさめるのが大切。後になってから金銭的な問題で揉めることのないよう、両家でしっかりと打合せをしておきましょう。

結納金なしの場合、結納品のメインは「指輪」

結納金なしで結納を行うときにメインの結納品となるものは、婚約指輪です。結納の場では、おめでたい文字を当て字として使い、「結美和」と記されることもあります。

新婦がすでに婚約指輪を受け取っている場合は、いったん新郎側に戻し、あらためて結納品として受け取ることをおすすめします。その際、品目数が合計で奇数になるよう調整することは忘れないようにしておきましょう。

結納金の代わりに婚約記念品を贈り合うことも

結納金をなしにする場合、結納金の代わりに用意しなければならないものは特にありません。

ただし、「お金より品物で気持ちを表したい」と考えるカップルは、婚約指輪のお返しを渡したり、婚約記念品を贈ったりする場合もあります。記念品には明確なルールがないため、両家で相談しながら決めていきましょう。

婚約記念品として贈るアイテム一例

| 新郎→新婦 | 婚約指輪、ネックレスなどのジュエリーなど |

|---|---|

| 新婦→新郎 | スーツ一式、腕時計など実用的なアイテム、家電製品、高級万年筆など |

結納金ありの場合は「結納返し」が必要に

結納金ありの結納にした場合、贈られた側(新婦側)は「結納返し」をする必要があります。結納返しは地域によってしきたりや形式が異なり、何をどれくらい返すのかも違ってきます。

地域別「結納返し」の一例

| 関東 | 結納金の半額程度の「半返し」が一般的。結納金が100万円であれば、結納返しは50万円が相場。 |

|---|---|

| 関西 | 昔は、結納料の1割程度をお土産として持参することもありましたが、基本的に結納返しの風習はありません。 |

結納代わりの「両家顔合わせ食事会」が主流に

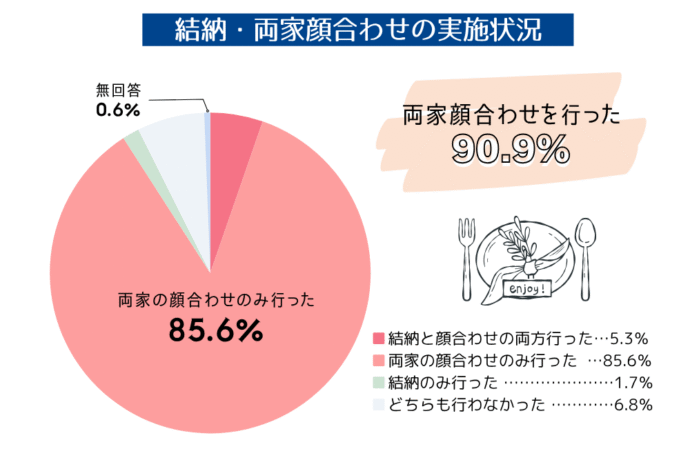

現代では結納そのものを執り行わないケースも珍しくなく、結納金なしの結納を行うカップルは少数派。その反面、結納を行う代わりに両家顔合わせの食事会を行うケースは増えているようです。

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」よると、「結納と顔合わせを両方行った」というカップルは5.3%、「両家の顔合わせのみ行った」というカップルは85.6%にものぼります。

つまり、全体の約9割のカップルが、両家顔合わせの機会を設けているという結果になります。

顔合わせの食事会は、堅苦しい雰囲気が苦手な人や、和やかな雰囲気でお互いの家族を紹介したい人におすすめ。準備や段取りも結納に比べてシンプルで、金銭的な負担も抑えられます。

お互いの実家が遠方だと集まるだけでも大変ですが、両家の親交を深めるためにも、結婚のスケジュールに入れておきましょう。

結納金なしでもOK!両家でよく話し合って決めよう

結納とは、おふたりが交わした結婚の約束を確かなものとし、両家にとって新たなご縁ができたことをお祝いする伝統的な儀式です。

結納金は、新婦側の結婚支度金という意味合いを持つお金ですが、現代では、結納金をなくす代わりとして、新郎側が結婚式費用や新生活にかかる費用を多めに負担することも多々あります。

また、結納は行わず、両家顔合わせの食事会を開き、結婚前に親交を深める場を設けるカップルが増えています。結婚にかかる費用の分担については両家で話し合い、わだかまりのないようにしておきましょう。

\結婚式にかかる費用を相談!/

▼ブライダルフェアに関する疑問や知りたいことは、アニヴェルセル公式LINEからお気軽にご相談ください。

※記事内容を最新情報に更新しました(2025.7.11)

- この記事を書いた人

-

ライター Ayako

専門誌編集を経て、制作会社で結婚式用オリジナルペーパーアイテムの制作サポート、お客様インタビューなどを担当。現在はフリーでエンタメやビジネスの記事を中心に執筆中。趣味はご朱印集め。

「○○くんと結婚に向けて話を進めている中で結納金のことを話し合ったんだけど、結納金は辞退させてもらって、その分のお金を新生活に必要な家具や家電の準備資金に充てたいと考えているんだけど、どう思う?」