結婚式のご祝儀はいくら包むのが相場?ご祝儀袋の選び方や書き方も確認

新郎新婦にお祝いの気持ちを込めて渡すご祝儀は、相手との関係性や自分の立場によって相場が変わります。包む目安はわかっても、妥当な金額かどうか判断に迷う方もいるかもしれません。

そこで今回は、ご祝儀の相場や包み方のマナーなどを解説。さらに、ご祝儀袋の書き方についてもまとめました。事前にしっかりと確認し余裕を持って準備すれば、安心して結婚式に出席できるでしょう。これから結婚式に出席する予定の方は、ぜひ参考にしてください。

- 目次

-

- ご祝儀の相場

- 友人や会社の同僚・部下

- 会社の上司や取引先

- 兄弟・姉妹

- 親族(いとこなど)

- なぜ基本は3万円?

- 避けた方がよい金額

- 【ケース別】ご祝儀の相場&マナー

- 夫婦や家族で出席する場合

- 子ども連れで出席する場合

- 親と一緒に出席する場合

- 結婚式を欠席する場合

- 海外挙式の場合

- 会費制の場合

- ご祝儀袋のルール

- 包む金額に釣り合うものを選ぶ

- 水引は「あわじ結び」か「結び切り」

- 「袱紗(ふくさ)」に包む

- ご祝儀袋の書き方

- 表書きの書き方

- 中袋・中包みの書き方

- お金の包み方

- お祝いの気持ちを込めてご祝儀を贈ろう

ご祝儀の相場

ご祝儀の金額は、自分の年代と相手(新郎新婦)との関係性によって変わります。ゼクシィ結婚トレンド調査2024をもとに、友人・上司・親族・恩師の全国平均を表にまとめました。

| 新郎新婦との関係性 | ご祝儀相場 | ご祝儀平均 |

|---|---|---|

| 友人 | 3万円 | 3万円 |

| 上司 | 3~5万円 | 4.2万円 |

| 親族(きょうだい・いとこなど) | 3~10万円 | 7.6万円 |

| 恩師 | 3~5万円 | 4.0万円 |

友人や会社の同僚・部下

相場は3万円ほどですが、親友と呼べるような親しい友人の場合は、少し多めに包むこともあります。また、会社の部下の結婚式では5万円程度を包むこともあります。

やむを得ず相場よりも少ない金額になる場合は、関係性がギクシャクすることのないよう、あらかじめ新郎新婦に事情を説明しておくと良いでしょう。

会社の上司や取引先

上司の場合は自分の立場が下になるため、相場は3〜5万円です。取引先に会社からご祝儀を贈るケースの相場は5万円ですが、個人でご祝儀を贈る場合は3万円程度です。

上司の場合、自分と年齢の近い先輩程度の上司であれば3万円ほどが多いものの、より高い役職や長いお付き合いがある上司には、5万円を包むケースもあるようです。いずれにしても、周囲と相談し、年齢や役職、関係性を考慮して決めると良いでしょう。

兄弟・姉妹

兄弟や姉妹に渡すご祝儀の相場は5万円です。渡す側の立場によっては、7〜10万円を包むこともあります。

ただし、渡す側が未成年や学生、就職したばかりの社会人の場合は3万円程度でも問題ありません。また、渡す側が親と同居していて同一生計の場合、親が同居家族分をまとめて渡すこともあります。

親族(いとこなど)

兄弟・姉妹以外の親族や、いとこなどへのご祝儀の相場も約3万円です。ただし、相手との関係性や自分の立場によっても変わることに留意しておきましょう。

例えば、小さい頃からよく一緒に遊んでいた親しい間柄であったり、かなり年上であったりする場合は、5万円ほど包むこともあります。遠方に住んでいてほとんど会うことのなかった場合は、3万円くらいでも問題ないでしょう。

なぜ基本は3万円?

ご祝儀の基準は、3万円です。これは、お祝いの気持ちに加え、披露宴でもてなされる料理やドリンク、引き出物などの代金に相当する額を最低限として渡すことがご祝儀のマナーとされているからです。

ゼクシィ結婚トレンド調査2024によると、ひとり当たりの料理・飲み物代金の平均は21,400円、引き出物は6,300円です。これらにお祝いの気持ちを包んだ額が、3万円ということです。

避けた方がよい金額

ご祝儀額を決めるうえで避けたほうが良い数字は、偶数です。4万円や6万円などの割り切れる偶数は「別れ」を連想させるからです。ご祝儀額は3万円や5万円などの割り切れない奇数が望ましいでしょう。

ただし、例外もあります。たとえば、奇数のなかでも9は「苦」を連想させるためNGとされています。また、偶数でも8は「末広がりの八」で縁起の良い数字とされ、2万円も「ペア」という理由で受け入れられることが多いようです。

【ケース別】ご祝儀の相場&マナー

ここからは、ご祝儀の相場とマナーをケース別で紹介します。

ご祝儀の相場は、渡す側の人数や結婚式の形態によっても異なり、やむを得ず結婚式を欠席する場合のご祝儀の包み方にもマナーがあります。

出席人数などに応じてご祝儀額を計算する必要もあるため、これから紹介するケース別のご祝儀相場をしっかりと確認しておきましょう。

夫婦や家族で出席する場合

夫婦や家族で招待された場合は、1人ずつご祝儀を用意するのではなく、全員分をまとめて用意します。夫婦で出席する場合は連名で包みますが、3万円×2人分にすると偶数の6万円になってしまうため、5万円か7万円にすることが一般的です。

6万円を渡したい場合は、1万円を商品券にして、その上に5万円入りのご祝儀袋を乗せて渡したり、6万円のうちの1万円分を5000円札2枚にし、お札を全部で7枚にして包んだりする方法があります。

子ども連れで出席する場合

子どもを連れて出席する場合は、子ども用の料理代をご祝儀も上乗せして包むのがマナーです。子ども用の料理が提供されるのは小学生までが一般的。中学生以上は大人と同じ料理が提供されることがほとんどです。子ども用メニューであればプラス5000円、大人と同じメニューであれば1〜2万円をご祝儀にプラスしましょう。

赤ちゃんを連れて出席する場合、赤ちゃんへの料理は提供されないことがありますが、ベビーベッドや授乳室の手配など、さまざまな気遣いがされていることがあります。これに対する感謝の気持ちを上乗せして包むと良いでしょう。

親と一緒に出席する場合

親と一緒に出席する場合のご祝儀の包み方は、地域のしきたりや慣習、親族間のルールなどによって異なります。

たとえば、「子どもが独身のうちは、同居していても別世帯でも同じ家族」と考える場合、親が子どもの分もまとめて包むことが通例かもしれません。一方、「子どもが独身でも、家を出たら別世帯扱いにする」と考える場合は、ご祝儀も別々で包むことになるでしょう。まずは親や既婚のきょうだいに確認してみると安心です。

結婚式を欠席する場合

やむを得ず急きょ欠席する場合は、料理のキャンセル料を新郎新婦が負担することになるため、もともと予定していた金額をそのまま包むのがマナーです。結婚式の1週間前までに手渡しするか、現金書留で送りましょう。

もともと「欠席」と返事をしている場合は、料理・飲物代に相当する額を差し引いた1万円程度が目安です。この場合も、式の1週間前までに手渡しか郵送で渡しましょう。ただし、そこまで親密な間柄でなければ、結婚祝いとしてプレゼントや電報を送るだけでもかまいません。

海外挙式の場合

海外挙式でゲストが旅費を負担する場合、旅費を負担することがお祝いとみなされるため、ご祝儀は包まなくて良いケースが多いようです。招待状に「ご祝儀は辞退します」と記されていることもあります。

一方、新郎新婦が旅費を負担してくれる場合は、ご祝儀を包むことが一般的です。相場は、国内挙式と変わりません。ただし、新郎新婦が負担する額によっては、ご祝儀額を調整する必要があります。旅費を全額、または多めに出してもらった場合は、相場に少し上乗せして包むと良いでしょう。

会費制の場合

会費制の結婚式の場合、ご祝儀は必要ありません。ご祝儀袋のような封筒に包む必要もないため、招待状に記されている金額を受付で払いましょう。

ただし、会費制であっても新郎新婦が身内の場合は、ご祝儀を用意することがあります。また、自分がすでに結婚式を挙げていて、新郎新婦からご祝儀をいただいている場合は、会費とは別に、いただいた額のご祝儀を渡しても良いでしょう。

ご祝儀袋のルール

ご祝儀袋は文房具店だけでなく、コンビニや100円ショップなどでも買えますが、さまざまな色やデザインのものがあって、どれを選べば良いか迷ってしまう人もいるでしょう。

まず、ご祝儀袋の色はフォーマルな白が基本です。色柄がついたものや洋風のものはカジュアルなので、親しい友人へのご祝儀に向いています。また、結婚祝いには「のし」が付いているものを選びましょう。のしがないものは、お見舞いやお悔やみ事で使うものになるため注意が必要です。

以下、詳しく説明します。

包む金額に釣り合うものを選ぶ

ご祝儀袋は、包む金額が高くなるほど、華やかな装飾の付いたものが適しています。

「金額が少ない分、袋は豪華なものにしよう」「ほかの人と差別化したいので個性的なものにしよう」と思う人もいるかもしれませんが、ご祝儀袋は包んだ金額にふさわしいものを選ぶことが大切です。

たとえば、1万円をゴージャスなご祝儀袋に入れたり、印刷された簡易タイプのご祝儀袋に5万円を入れるのはバランスが釣りあわず、違和感を与えてしまうかもしれません。

ご祝儀袋の値段は、ご祝儀の100分の1程度が目安です。金額と装飾のバランスを意識して選びましょう。

水引は「あわじ結び」か「結び切り」

結婚式のご祝儀袋としてふさわしいのは、右上に「のし」が付いていて、「あわじ結び」や「結び切り」の水引が掛かっているものです。

水引とは、ご祝儀袋にかかっている帯紐のこと。「あわじ結び」や「結び切り」は、固く結ばれていてほどくのが難しいことから、「一度きりの結婚」という意味が込められています。

結び切りの応用として、水引の先端を円状に丸めた「輪結び」も良いでしょう。ちょう結びの水引は「何度でも結び直せる」という意味があるので、出産や昇進のお祝いには向いていますが、結婚式にはふさわしくありません。

「袱紗(ふくさ)」に包む

ご祝儀袋は汚れたり折れたりしないよう、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。袱紗とは、ご祝儀や香典など金封を包む布のこと。袱紗がない場合は、ハンカチなどでも代用できます。

袱紗にはさまざまな色のものがありますが、結婚式などのおめでたい場には、赤やオレンジ、ピンクといった暖色系を選ぶと良いでしょう。藍や緑、紺、グレーなど寒色系の袱紗は弔事に使うことが一般的です。

なお、紫の袱紗は慶事と弔事の両方に使えるため、ひとつ持っておくと便利です。

ご祝儀袋の書き方

ご祝儀袋は、のしや水引が付いている「表書き(上包み)」と、上包みの中に入っている封筒「中袋(中包み)」に分かれており、それぞれ書き方にルールがあります。

いずれも、濃い黒色で太めに書くのがマナー。なるべく筆や筆ペンで書きましょう。毛筆が苦手な場合は太めのサインペンなどでもかまいませんが、ボールペンや万年筆など、線の細いものは避けたほうがベターです。

以下で、ご祝儀袋の書き方について詳しく説明します。

表書きの書き方

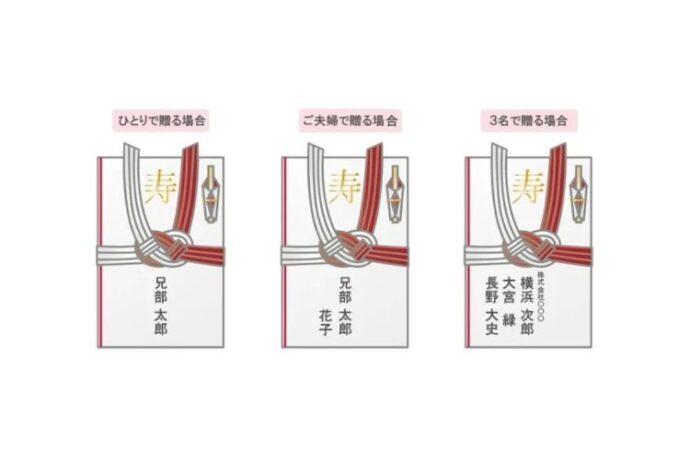

表書きは、上段に「お祝いの名目」を、下段に「贈り主の氏名」を書きます。ご祝儀袋によってはお祝いの名目が印字されているものもあり、結婚式の場合は「寿」や「御結婚御祝」と書かれたものを選びましょう。自分で書くときは、4文字にならないように書くことが大切です。4文字は縁起の悪い数字とされているからです。

「贈り主の名前」は水引の下に書きます。お祝いの名目より少し小さめの字で書きましょう。夫婦連名の場合は夫の名前を右にフルネームで書き、左に妻の下の名前を書きます。なお、連名の記入は3名までが基本です。4名以上になる場合は、代表の名前をフルネームで入れ、その左下に「外一同(ほかいちどう)」と、小さめに添えましょう。

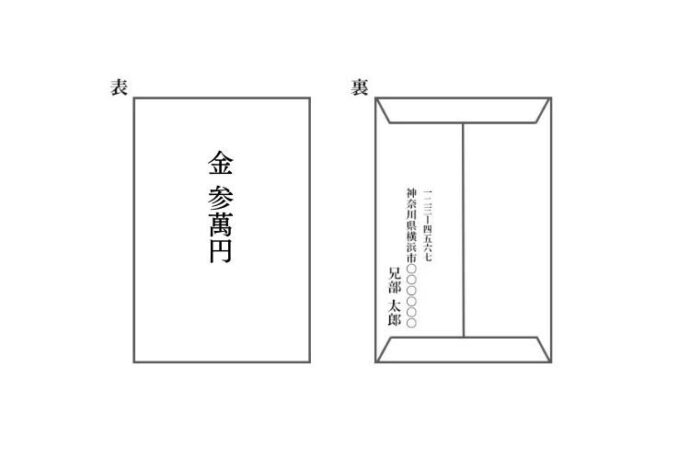

中袋・中包みの書き方

中袋(中包み)には、誰からのご祝儀かがわかるよう、表面に金額を、裏面に名前・住所を記載します。金額を書くことに気が引ける人もいるかもしれませんが、結婚式後、新郎新婦が誰からいくら包んでいただいたのか確認する際にかわからなくなってしまうおそれがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、金額はしっかりと書きましょう。

なお、数字は旧字体を使うのが正式です。現在は漢数字で書くケースも増えていますが、できれば楷書体で丁寧に書きましょう。

● 1万円…壱萬円

● 2万円…弐萬円

● 3万円…参萬円

● 5万円…伍萬円

● 6万円…六萬円

● 7万円…七萬円

● 8万円…八萬円

● 10万円…拾萬円

贈り主の名前と住所は、裏面の左下に書きます。こちらも、縦書きの楷書です。

お金の包み方

お金は、新札を入れるのがマナーです。これは縁起を担ぐ意味もありますが、「結婚式に向け、きちんと手間をかけて用意しました」という気持ちを伝えるためでもあります。金融機関は土日祝日は空いていないので、早めに銀行や郵便局に行き、新札に替えておきましょう。

お札は、中袋から取り出したときに肖像画が出る向きにそろえて入れます。このとき、すべてのお札は同じ向きにそろえておくことをお忘れなく。

お祝いの気持ちを込めてご祝儀を贈ろう

ご祝儀は、お祝いの気持ちを伝えるための大切な贈りものです。一般的な相場を参考にしながら、相手との関係性や自分の立場に応じて調整しましょう。

ただし、海外挙式や会費制においては、ご祝儀を包まないケースもあります。また、同居家族で出席する場合のご祝儀の包み方は、親族間のルールや慣習によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。今回紹介したご祝儀袋の選び方や書き方のルールに沿って、真心のこもったご祝儀を用意してくださいね。

\ブライダルフェア開催中♡/

- この記事を書いた人

-

ライター 瀬上友里恵

地方在住のフリーライター。詩人として創作活動も嗜む。2児の母として子育て奮闘中。