【婚姻届の書き方】見本を使って住所、夫妻の職業、本籍、証人欄まで徹底解説!

おふたりがご夫婦として公的に認められるための【婚姻届】。

役所に提出するのは婚姻届1枚だけでしょ?と思っていたら、実際は、他にも必要なものがあった、思ったより準備に時間がかかったという声が。さらには、「婚姻届を完成させるために何枚か書き損じてしまった」という先輩カップルも。

まずは、婚姻届を提出するまでの流れを把握し、見本とあわせて、婚姻届の書き方を確認!おふたりで選んだ日にスムーズに提出できるよう、間違えやすいポイントをしっかりチェックしていきましょう。

- 目次

-

- 【準備リスト】婚姻届を書く前に必要なもの

- 婚姻届

- 本人確認書類

- 黒のペン

- 印鑑

- ・婚姻届を提出時、戸籍謄本の持参が不要に

- 【婚姻届の書き方】見本付きでポイントも紹介

- ①届出日・届先

- ②氏名・生年月日

- ③住所・世帯主の氏名

- ④本籍・筆頭者の氏名

- ⑤父母の氏名・続き柄

- ⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍

- ⑦同居を始めたとき/初婚・再婚の別

⑦その他 - ⑧同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

- ⑨届出人署名押印

- ⑩連絡先

- 【証人と訂正印】婚姻届、こんな時どうする?

- 「証人」は20歳以上の成人2人が自筆で署名

- 記入枠外にある「訂正印」の欄に“捨印”を

- 婚姻届の提出先は日本全国どの役所でもOK

- ▼婚姻届提出までの大まかな流れ

- ▼婚姻届の提出日が結婚記念日に

- ・婚姻届の書き方を動画でさくっとチェック!

▶①届出日・届先 ▶②氏名・生年月日 ▶③住所・世帯主の氏名 ▶④本籍・筆頭者の氏名 ▶⑤父母の氏名・続き柄 ▶⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍 ▶⑦同居を始めたとき/初婚・再婚の別 ▶⑦その他 ▶⑧同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業 ▶⑨届出人署名押印 ▶⑩連絡先

【準備リスト】婚姻届を書く前に必要なもの

婚姻届を書く前に、準備しておくものがあります。すぐに手に入るものもあれば、手元に取り寄せるまで時間がかかるものも。おふたりで決めた入籍日に婚姻届を提出したいカップルの皆さんは、余裕をもって準備を始めましょう。

婚姻届

婚姻届は全国どの役所でも手に入ります。また、雑誌の付録やWEBでダウンロードできる婚姻届なども。WEBでダウンロードして印刷する場合、紙のサイズは「A3」がマスト。A4を2枚貼り合わせるなど、A3以外のサイズでは受理されません。

役所でもらう場合も自分で印刷する場合も、婚姻届を書き損じることもあるため、予備として1~2枚多めに準備しておくと安心です。

本人確認書類

本人確認の身分証明書として、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など、顔写真が貼付された書類が必要です。証明書によっては、1枚で済むものと2枚以上の提示が必要なものがあるので注意しましょう。

【1枚でOK】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、身体障害者手帳

※上記以外の証明書は2枚以上の提示が必要になります。事前に確認を。

黒のペン

婚姻届はボールペンや万年筆で書きます。消えるペンや鉛筆は不可です。

印鑑

新郎新婦の「旧姓」の印鑑を準備。スタンプ印やゴム印ではなく、実印か認印を。印鑑は、婚姻届を役所に提出する際、婚姻届に不備があった場合の訂正印としても使います。

ただし、2021年9月から、婚姻届の押印が任意に。婚姻届に押印欄はありますが、基本的に押印・訂正印(捨印)も不要となっています。

・婚姻届を提出時、戸籍謄本の持参が不要に

2024年(令和6年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、婚姻届を提出する際に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要に。

本籍地ではない市区町村の窓口でも戸籍謄本を事前に取り寄せたり、持参したりしなくてもよいため、今まで郵送での取り寄せに2週間程度かかっていた手配が必要なくなり、旅行先の市区町村の窓口にも婚姻届を提出しやすくなります。

【婚姻届の書き方】見本付きでポイントも紹介

婚姻届の各項目をご紹介します。また、実際に婚姻届を書く時、いくつか“つまずきポイント”も。そこで、婚姻届の書き方で注意しておく部分もピックアップしてみました。

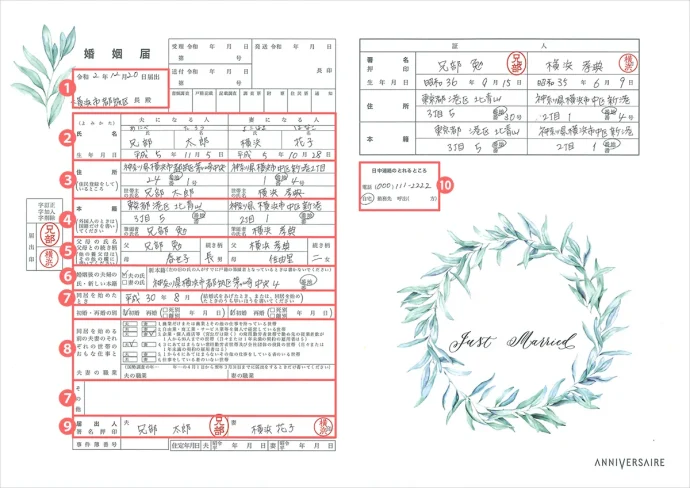

【婚姻届の見本】大きく表示

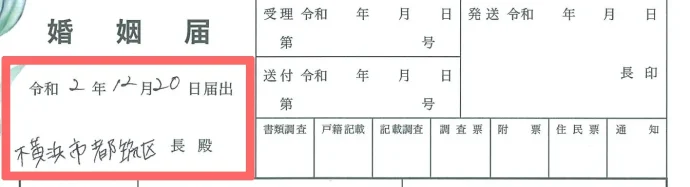

①届出日・届先

「届出日」は婚姻届を提出する日を記入します。書類に不備がなければ、これが“入籍日”となります。届先には、婚姻届を提出する市区町村を。

届出日・届先

\注意ポイント/

受付時間外に提出する際は不備がないように

役所は、365日24時間受付けていますが、窓口が閉まっている時間帯(土日祝日や夜間など)の受付時間外に提出し、記載に誤りがあると「届出日」に受理されません。

届出日=結婚記念日とするおふたりにとって、こだわって選んだ日に受理されないのは悲しいですよね。心配な方は窓口が開いている日時を選ぶことをおすすめします。

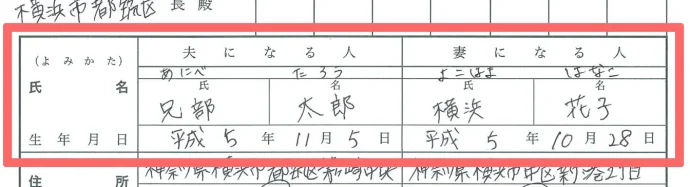

②氏名・生年月日

「氏名」の漢字、「本籍」の住所は戸籍に記載されているものを正しく書きます。「生年月日」の年は西暦ではなく、元号(昭和や平成など)で記入。

氏名・生年月日

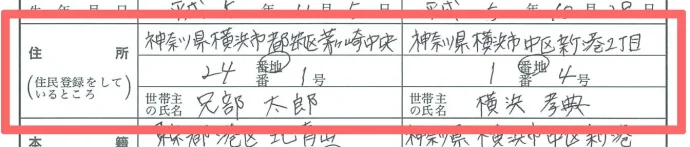

③住所・世帯主の氏名

「住所」は、おふたりの住民票が置いてある住所になります。番地や番、号もハイフンで省略せず、住民票に記載してある通りに書きましょう。

住所・世帯主の氏名

\注意ポイント/

アパートやマンションは住民票の記載通りに

婚姻届の住所欄のスペースが小さいため、アパートやマンションの名前が入りきらない…という問題も。省略してしまいがちですが、住民票通りに書き写すのが正解です。

\ポイント/

婚姻届と転入届を同時に出す時の書き方とは

この欄の「住所」とは、住民票に記載された住所のこと。もし、直前に引っ越しをして住民票を移していない場合、婚姻届提出後に引っ越し予定の場合、住民票は実家のまま一人暮らしをしていて結婚を機に住民票を移す予定の場合…などは、注意が必要です。

また一般的に、婚姻届と転入届を一緒に出す場合は、おふたりで住む新住所(新世帯主)を書きますが、自治体によって異なるため事前に確認をしておきましょう。

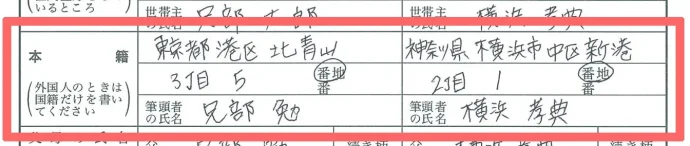

④本籍・筆頭者の氏名

本籍の欄には、おふたりが結婚する前の本籍地を戸籍謄本通りに書き写します。

本籍・筆頭者の氏名

\ポイント/

本籍「筆頭者の氏名」は戸籍謄本で確認

本籍の欄にある「筆頭者の氏名」。聞き慣れないため戸惑ってしまいますが、戸籍謄本の最初に書かれている人の名前を書きます。筆頭者が亡くなっている場合でも、最初に書かれている人が筆頭者になります。

\ポイント/

国際結婚なら本籍は「国籍」のみでOK

夫もしくは妻が外国人の場合、氏名は原則、本国名(英語など)、生年月日は西暦、本籍は国籍(国名)を記入します。また、日本で住民登録していて住民票がある場合、住民票に記載のある住所を。

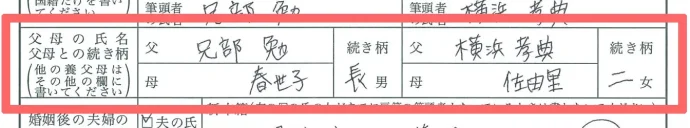

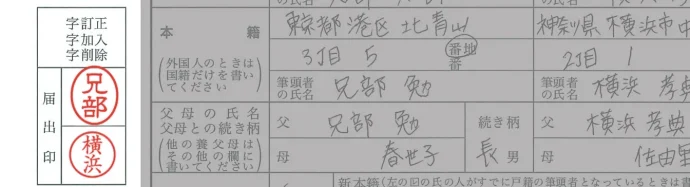

⑤父母の氏名・続き柄

父母が婚姻中であれば、母は名のみ記入でOK。離婚されている場合は、現在の氏(姓)も書きます。

父母の氏名・続き柄

\注意ポイント/

父母の氏名「続き柄」、次女ではなく“二女”

「続き柄」ですが、長男長女は「長」を、二男二女、三男三女は「二」「三」と漢数字で書きます(三男三女以降も漢数字で)。「次男」「次女」は間違いなのでご注意を。

OK:二男、二女

NG:次男、次女

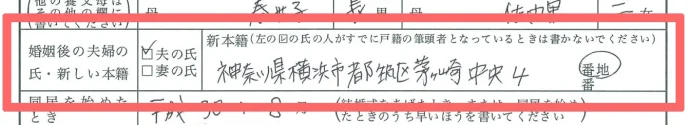

⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍

夫の氏、または妻の氏か、結婚した後に名乗る苗字のどちらかにチェックを入れます。選んだ方の氏が新しい戸籍の筆頭者となります。

筆頭者は後から変更することができないので、提出する前によく話し合いましょう。新本籍は、夫の実家の住所など、おふたりの新居の住所以外でもOKです。

婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍

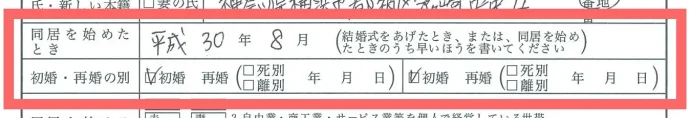

⑦同居を始めたとき/初婚・再婚の別

⑦その他

「同居を始めたとき」の欄には、結婚式を挙げた時、または、同居を始めた時のどちらか早い方を記入します。こちらも年は元号で。「初婚・再婚の別」も忘れないようにチェックしましょう。

同居を始めたとき

\ポイント/

婚姻届の「その他」は必要に応じて記入する

「同居を始めたとき」の欄に日付を記入しますが、婚姻届提出時、結婚も同居もしていない時は空欄にして、「その他」の欄に【同居も結婚式もしていない】と書いておきます。

また、未成年者の婚姻の場合、親(養父・養母も含む)の同意が必要となるため、その他の欄に「婚姻に同意する旨」を記入し、署名します。

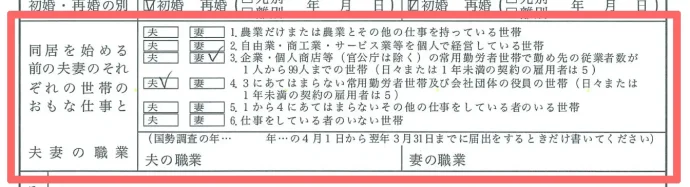

⑧同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

結婚前の世帯の職業を書きます。一人暮らしだった場合は「自分の職業」を、家族と同居をしていた場合は「その世帯主の職業」の該当箇所にチェックを。「夫妻の職業」の欄は、国勢調査のある年にだけ記入します。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

「国勢調査」とは

国勢調査は、氏名や生年月日、職業などの情報を収集するための統計調査。日本に住むすべての人と世帯を対象に、5年ごとに調査を実施。次回の国勢調査は、2025年(令和7年)10月1日に行われます。

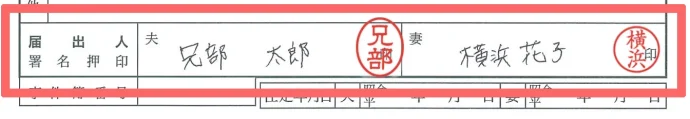

⑨届出人署名押印

それぞれの旧姓の氏名を、戸籍謄本通りに記入。印鑑は実印、もしくは認印を。

※現在、押印は任意となっています。

届出人署名押印

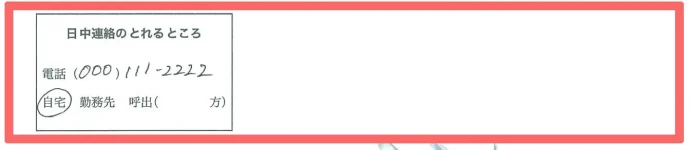

⑩連絡先

提出した書類に不備があった場合の連絡先となるため、日中につながる電話番号(携帯番号など)を記入します。

連絡先

【証人と訂正印】婚姻届、こんな時どうする?

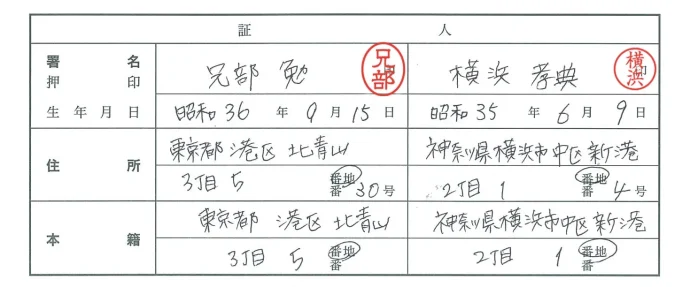

新郎新婦となるおふたりが記入する欄は、先に紹介した①~⑩まで。「証人」の欄は、おふたりの婚姻の証人となってくれる方(2名)にそれぞれ書いていただくことになります。

ここでは証人欄に関する注意点、さらに、おふたりが記入した箇所に間違いがあった時にどうしたらよいか、婚姻届の提出先についてご紹介します。

「証人」は20歳以上の成人2人が自筆で署名

証人欄

「証人」は、親や親せき、友人など、20歳以上であればどなたでもOK。

①~⑩までは新郎新婦、どちらかおひとりで書いても問題ありませんが、証人欄だけは、必ずそれぞれ自筆で署名を。

また、以前は証人が夫婦の場合でもそれぞれの印鑑を押してもらっていましたが、現在は押印が任意になったため、署名欄に本人直筆の署名があれば、同じ印鑑(印影)でも問題なく受理されます。

記入枠外にある「訂正印」の欄に“捨印”を

訂正印

婚姻届の枠外にある「訂正印(届出印)」には、新郎新婦の旧姓の印鑑を押印します(婚姻届の署名として押印している印鑑と同じものを使います)。

これを“捨印”と言い、記載した文書に誤りが見つかった時に訂正印として利用します。

本来は記入した本人が訂正するのですが、捨印をしておくことで、提出した書類の軽微な修正を役所のほうで訂正してもらうことができます。

枠内で誤って記入した部分は、二重線で消し、欄内の余白に正しいものを書きます。現在は押印が任意になったため、二重線の上から押印、または、欄外の訂正印の押印がなくても大丈夫です。

婚姻届の提出先は日本全国どの役所でもOK

婚姻届を完成させたら、あとは役所に提出をするだけ!

おふたりで住む市区町村、あるいは、どちらかの本籍がある市区町村の役所に提出されるという方が多いと思いますが、婚姻届は、日本全国どこの役所でも受け付けてくれます。

おふたりの想い出の街、旅行先、または、結婚式を挙げたあとに近くの役所へ…など、おふたりで婚姻届の提出先を探してみるのもおすすめです。

役所に婚姻届を提出した後、おふたりが夫婦になったことを証明する「婚姻届受理証明書」が申請すればもらえます。

これは、新しい戸籍ができるまで、数日から1週間程度かかるため、その間の戸籍謄本の代わりになる公文書。入籍後、住民票の名義変更や会社への届出で必要な場合に使用できるので、必要な場合は申請をしましょう。

▼婚姻届提出までの大まかな流れ

〇婚姻届の提出日を決める

〇婚姻届を探す・入手

〇婚姻届に記入する

〇婚姻届を提出!

婚姻届の書き方はもう完璧でしょうか?さらに、パーフェクト&スムーズに進めるため、婚姻届提出までの流れもまとめてみました。ステップは大きく分けて4つ!

婚姻届は「出そう」と決めてから、最短数日で提出は可能です。ただ、実際には、

・婚姻届を提出する日にこだわりたい

・デザインされた婚姻届を使いたい

・婚姻届の書き方がよく分からない

・婚姻の届出先は想い出の地で

・婚姻届に必要な証人が遠くに住んでいる

…など、さまざまな理由により、婚姻届を出そうと決めてから提出までの期間が長くなっていきます。そのため、提出まで最低でも2~3週間はかかるものとみて進めていくと安心です。

特に、届出日にこだわりたい場合、そこにあわせていくつか準備が必要になるため、逆算してスケジュールをしっかり組んでいきましょう。

▼婚姻届の提出日が結婚記念日に

婚姻届を役所に提出する日を「結婚記念日」に設定している夫婦も多く、なかには、「ゾロ目の日」や「祝日」などの覚えやすい日、おふたりが付き合い始めた日、吉日が重なる日…など、こだわりの一日を選んで、提出したという先輩カップルも。

正確には、「婚姻届が受理された日が=婚姻が成立した日」となります。

婚姻届に間違いがあって受理されなかった…、自分たちが住む地域の窓口は休日対応を行っていなかった…なんてことにならないよう、婚姻届に不備はないか、休日対応している窓口かなど、事前にしっかり確認をしておきましょう。

・婚姻届の書き方を動画でさくっとチェック!

婚姻届の書き方、そして、提出までの流れなど、婚姻届に関する情報を徹底解説してきましたが、いかがでしたか?婚姻届の書き方は動画でもご紹介しているので、あわせてご活用ください。

婚姻届は、以前必須だった押印が不要になったり、戸籍謄本を事前に準備しなくてもよくなったりと、変わっている部分もあります。

また、国際結婚に関しては、国籍や現在の居住地などによって書類や手続きなどが異なる場合も。必ず届出先の役所などに問い合わせをすることも重要です。

今回の記事で気になることがクリアになって、おふたりが決めた一日が、大切な記念日になりますように…!

\婚姻届を提出したら次は式場探し♡/

▼ブライダルフェアに関する疑問や知りたいことは、アニヴェルセル公式LINEからお気軽にご相談ください。

※記事内容を最新情報に更新しました(2025.1.16)

- この記事を書いた人

-

ライター さとう

女性誌WEBサイトのエディター&ライターを経て、フリーに。現在は、美容やライフスタイルを中心に女性向けの記事のインタビューも担当。